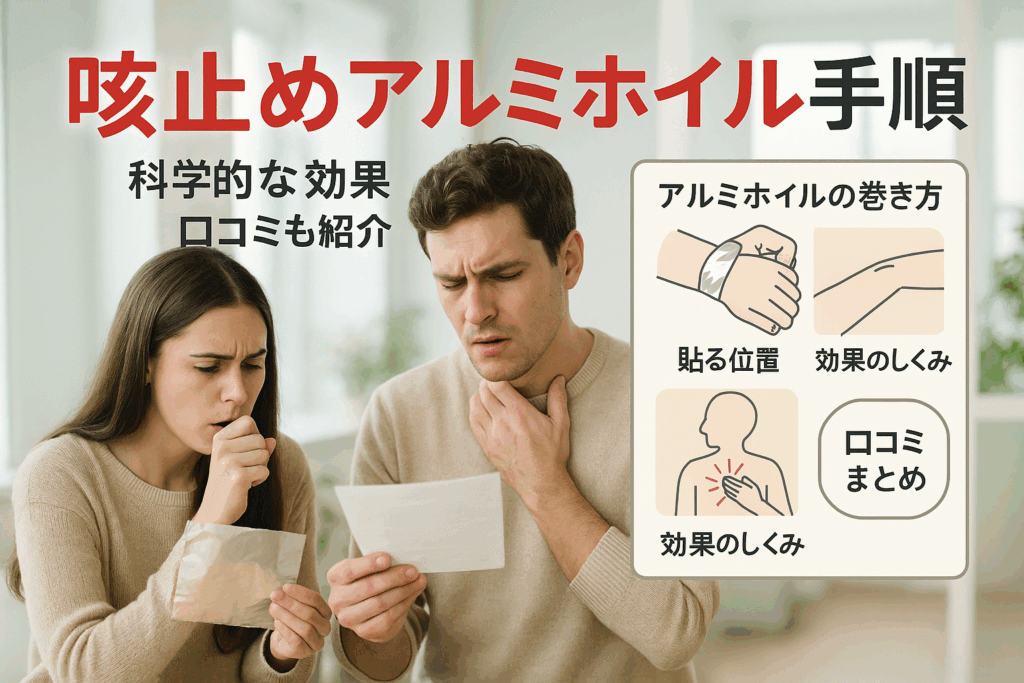

夜になると咳が止まらず、眠れないことに悩んでいませんか?近年SNSや口コミを中心に、「中指にアルミホイルを巻くと咳が和らぐ」という方法が話題となっています。実際に検索数も過去2年間で大幅に増加しており、同じ悩みを持つ多くの方がこの方法に注目しています。

咳は単なる風邪だけでなく、喘息やアレルギー性疾患、インフルエンザ後遺症など多くの原因が潜んでおり、「薬が効かない」「夜になると悪化する」「子どもの咳が長引く」など、確かな対策が見つけづらいのも現実。そんな中、アルミホイルを使ったこの民間療法がSNSや医療相談でも急増しているのは、そもそも薬が苦手な方や副作用が心配な方にも負担が少ないからです。

しかし、「本当に安全なの?」「どうやって巻くのが正解?」「大人だけでなく子どもにも使える?」といった疑問や不安もつきもの。さらに誤った使い方による肌トラブルの声も少なくありません。

このページでは、咳の症状や原因、アルミホイル療法の手順・効果・注意点まで医療データや多数の口コミを参考に、誰でもすぐ実践できる手順を【写真付き・実践例】で詳しく解説します。

「今すぐできる簡単な対策が知りたい」「繰り返す咳を少しでも和らげたい」と感じている方は、まずは読み進めて自分に合った方法を見つけてください。咳で休息や生活の質を落とさないためのポイントが、ここで分かります。

咳を止める方法とアルミホイルの基礎知識と話題性

近年、咳を止める方法としてアルミホイルを使うアイデアがSNSや知恵袋を中心に注目を集めています。特に「中指にアルミホイルを巻くと咳に効く」という手軽なセルフケアは、多くの方が検索や実践レポートを投稿している話題の民間療法の一つです。咳がなかなか止まらない夜や、薬に頼らず何か家でできることが知りたいとき、こうした小さな工夫が大きな関心を集める理由となっています。

関連キーワードでも「咳 止める方法 アルミホイル 大人」や「咳止め アルミホイル 絆創膏」など幅広い年齢層やシーンで調べられており、その背景には即効性や安全性、そして簡単さに対するニーズの高まりがあります。特殊な道具も不要なため、まずは概要や仕組みを理解して安全に実践することが大切です。

咳を止める方法にアルミホイルが使われる概要と話題になった経緯

アルミホイルを利用した咳止めの方法は、主に中指にアルミホイルを巻くというシンプルなやり方で広まりました。この方法はSNSや知恵袋などオンライン掲示板で体験談が急増し、口コミで伝わったことがきっかけとなっています。特に「咳止め アルミホイル 中指 どっち」や「アルミホイル 咳止め 絆創膏」のように、実際にどの手や指へ巻くべきか、その理由について多くの質問が寄せられ、話題の中心となりました。

アルミホイルの使い方はシンプルですが、指先にしっかり巻き、必要に応じて絆創膏で固定します。両手ともに実践する例や、子供の咳でも使えるか等の質問も多いのが特徴です。下記のように、使い方は年齢や症状、タイミングによっても使い分けられています。

| シーン | 使用方法の特徴 | 代表的な質問例 |

|---|---|---|

| 大人 | 両手の中指に巻くことも | どっちの手が良い? |

| 子供 | 小さめに巻き安全面重視 | 子供でも使える? |

| 夜間 | 寝る前に巻き効果を期待 | どのくらい巻くと良い? |

なぜ「中指にアルミホイル」が注目されているのか

この方法の由来は、東洋医学で知られる「ツボ押し」と密接な関係があります。中指には呼吸器系に関連するツボがあり、ここを刺激することで気道への反射を和らげる働きが期待されています。アルミホイルを巻くことでツボを軽く圧迫し、咳の症状を緩和するという発想が広まりました。

実際に医療的な根拠は明確ではないものの、「肌にアルミで刺激を与える感覚」「冷感作用」などが民間療法として咳止めに役立つのではないかと体験談が拡散。即効性や薬を使わずに済む点に支持が集まりました。特に、喘息や感冒時の咳など多様な症状に対し「まずは試してみる」といった前向きな意見も多いことが特徴です。

咳が止まらない症状の一般的な理解

咳はウイルスやアレルギー、乾燥、刺激物など多様な原因で引き起こされます。通常は呼吸器を守るための反射ですが、長引く場合は日常生活に支障をきたします。咳が止まらない理由には、気道の炎症、ウイルス感染、アレルギー反応、逆流性食道炎などが挙げられます。

慢性的に続く咳には、下記のポイントが関係します。

-

気道の慢性炎症または刺激

-

喘息やインフルエンザ、コロナなどウイルス感染

-

食道逆流やアレルギーなどの基礎疾患

これらの症状がある場合、単なる民間療法だけではなく、原因の特定や適切な治療も必要となります。不明点や重症化が疑われる場合は必ず医療機関を受診しましょう。

咳を止める方法でアルミホイルを使うことに関するネット上の声まとめ

実際にインターネット上には「咳が楽になった」「子供にも試して夜よく眠れるようになった」など肯定的な声が多く見受けられます。一方で「全ての人に効果があるわけではない」「アレルギーが出た」「長時間の使用は避けた方が良い」との注意喚起も投稿されています。

多い意見や質問は以下の通りです。

-

「中指どっちに巻く?」 指による違いはほぼないが、両手で行う人も

-

「絆創膏と併用すべき?」 外れやすい場合は絆創膏で固定するケースも

-

「即効性は?」 人によって体感には差があるが、短時間で効果を感じたとの声有り

ネット上でも特に「咳 止める方法 アルミホイル 知恵袋」関連の情報は盛んであり、正しい使い方や注意点、個人差の説明が中心となっています。いずれにしても安全な範囲で正しく活用することが重要です。

咳を止める方法にアルミホイルを使うやり方詳細と手順の徹底解説

咳がなかなか止まらず困った経験がある方に、手軽に自宅で試せるアルミホイルを使った咳止め方法をご紹介します。この方法は、SNSや知恵袋などで話題になっており、特に夜間の咳や薬を使いたくないときに注目されています。以下で、必要な材料や具体的な手順、よくある疑問点について詳しく解説します。

アルミホイルを巻く具体的手順 – 幅・長さ・巻く位置、絆創膏やテープの使い方まで詳細解説

アルミホイルを使った咳止め法には、巻く指や固定方法など正しいやり方がポイントです。使うアルミホイルは、幅約2cm・長さ8〜10cm程度にカットしましょう。中指の第一関節周辺に、アルミホイルを軽く巻き付けます。固定には絆創膏や医療用テープを利用するとズレを防げます。

主な手順は下記の通りです。

- アルミホイルを2cm幅・10cm長でカット

- 中指の第一関節部分にぴったりと1周巻く

- 絆創膏またはテープで端をやさしく固定

下記の表を参考に、使い方やポイントをまとめました。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 幅 | 約2cm |

| 長さ | 8〜10cm |

| 巻く部位 | 中指第一関節の背側(手の甲側) |

| 固定方法 | 絆創膏または医療用テープ |

巻き終えたら、強く締め付けすぎないように注意してください。

咳を止める方法にアルミホイルを利用する際の両手や中指の使い分け – どちらの手の中指か疑問を科学的視点で比較

咳止め効果を期待してアルミホイルを巻く場合、多くの体験談では「どちらの中指に巻くか」に迷う声が見受けられます。左右どちらでも実践できますが、一般的には利き手と反対の手に巻くケースが多いです。

咳に関係するツボは中指の第一関節付近にあるとされ、左右に明確な科学的優劣はありません。両手の中指に同時に巻いて試す方もいますが、負担がない範囲で自身に合う手を選ぶことが大切です。

-

利き手に作業の支障が出そうな場合は、反対の手

-

両手で試す場合は、左右差や不快感をチェック

-

長時間巻く場合は、皮膚の状態にも注意

体感や皮膚への負担を優先し、適宜使い分けましょう。

大人と子供で異なる使い方のポイント – 子どもへの注意事項や大人向けの工夫も含めて具体例提示

アルミホイル咳止め法は、大人でも子供でも応用可能です。しかし、子供に使う際はとくに安全と衛生面に配慮が必要です。誤飲防止のため、しっかり固定し、就寝時は大人が確認しましょう。皮膚が弱い場合は、通気性がよい医療用テープを使用してください。

大人の場合は下記の工夫がおすすめです。

-

長時間使用時は、適度に外して皮膚を休ませる

-

入浴や手洗い時は外す

-

咳以外の症状(発熱・息苦しさ)がある場合は医師に相談

子供の場合は、必ず保護者が管理し、違和感やかゆみが出たらすぐ外してください。

絆創膏との併用方法 – 付け方、はがし方、衛生面での注意点

アルミホイルをしっかり固定するために絆創膏を使う際は、皮膚に負担がかからないよう優しく巻くことが大切です。以下の点を意識してください。

-

アルミホイルの端を絆創膏で軽く押さえ固定

-

皮膚トラブル防止のため毎日新しい絆創膏を使用

-

剥がす際は無理に引っ張らず、ぬるま湯でゆっくりはがす

絆創膏やテープによるかぶれが心配な場合は、医療用の低刺激テープを使い、汗をかいた場合はすぐ付け替えて衛生を保ちましょう。アルミホイルや絆創膏の多用による肌トラブル防止のためにも、こまめな確認がおすすめです。

アルミホイルで咳が止まる理由と効果の科学的考察

なぜアルミホイルで咳が止まるとされるのか?理論的背景の検証

アルミホイルを指先に巻いて咳を止める方法が注目されています。特に「咳 止める方法 アルミホイル 中指」や「両手」「絆創膏とアルミホイルで咳が止まる」などのキーワードで検索されており、民間療法として話題です。この方法は、指先の特定の部位を刺激することで咳を緩和するという考え方に基づいています。手指へのアプローチは、主にツボ刺激が根拠とされ、咳止めのツボを物理的に刺激するためにアルミホイルが利用されています。

東洋医学のツボとアルミホイルの関係 – 手の中指のツボ刺激と咳緩和の関連性を解析

東洋医学では、手の平や中指には咳を和らげるとされる「ツボ」が存在します。よく知られるのが「中衝(ちゅうしょう)」で、中指の先端付近に位置しています。ここを刺激することで呼吸器系に作用し、咳の症状緩和が期待できると考えられています。アルミホイルを指に巻いて固定することで、やさしく持続的にツボを刺激できるという点が特徴です。

下記は咳止めで話題のツボと手の部位の概要です。

| 指の部位 | 関連ツボ名称 | 主な効果 |

|---|---|---|

| 中指先端 | 中衝 | 咳や呼吸を楽にする働き |

| 手のひら中央 | 労宮 | 緊張緩和、リラックス効果 |

| 親指下 | 太淵 | 喘息や呼吸器症状を和らげる作用 |

ツボの刺激による咳緩和は、伝統的な知識に基づいていますが、すべての方に効果があるわけではありません。

物理的効果の可能性 – 保温や電気的な刺激説の検証とその科学的根拠の有無

アルミホイルを指先に巻くことで期待できる作用には、いくつかの仮説があります。

-

保温効果による血流促進

-

金属による微弱な静電気刺激

-

圧迫刺激によるツボの物理的作用

指先を保温し血行を良くすることで、末梢神経の働きを助け、咳反射の緩和につながる可能性が指摘されています。また、アルミホイルの金属特性による微弱な電流刺激がツボに影響しているのではないか、という説もあります。しかし、これらのメカニズムについて医学的な確証は得られておらず、あくまでも仮説の範疇です。

実証研究や医学的引用の現状 – 効果についての医学的エビデンスの有無と解説

現時点で「アルミホイルを指先に巻くことで咳が止まる」という方法について、臨床的なエビデンスや大規模な医学研究は発表されていません。東洋医学でのツボ刺激や圧迫による呼吸器改善の知見はありますが、アルミホイル自体の特性が咳止めに直接有効とする科学的根拠は確認されていません。

実際に行う場合は下記のポイントを意識してください。

-

効果には個人差がある

-

医学的治療を併用・優先すること

-

アレルギーや皮膚トラブルに注意すること

民間療法は過度な期待を避け、安全を第一に考えて利用することが大切です。咳が長引く場合や呼吸が苦しい場合には、必ず医師の診断を受けるように心がけてください。

実際の体験談・口コミから見る効果とその限界

大人・子ども別 実践者の成功例と失敗例 – 効果の感じ方や個人差の正直な声を収集

アルミホイルを使った咳を止める方法は、SNSや知恵袋などで注目されており、実際に試した方の声も多く見られます。特に大人は「中指にアルミホイルを巻いたところ、夜中の咳が楽になった」という意見や、「両手に巻いてみて効果を感じる時もあれば、変化がない日もある」という報告があります。

子どもの場合、保護者が「寝ている間の咳が減った」と評価している一方、「やり方を間違えると子どもが違和感を感じて外してしまった」というケースもあります。成功例では中指にアルミホイルをピッタリ巻き、絆創膏で固定すると子どもが嫌がらずに済んだという工夫が共有されています。

成功・失敗の違いは「巻き方」「固定の仕方」「手の清潔さ」「個人ごとの皮膚の相性」などがポイントです。必ずしも全員に即効性を感じられるわけではありませんが、一部の利用者は短期的に症状が和らぐケースを体験しています。

アルミホイルによる咳止めや絆創膏併用のリアルな感想 – SNSや口コミから信憑性の高いケースを紹介

多くの口コミで挙げられているのは「アルミホイル単体より絆創膏と一緒に使うと外れにくく安全に試せる」という点です。日常的に喘息や風邪による咳に悩む方が、中指または薬指にアルミホイルを巻き、上から絆創膏で留めて寝たところ、寝入りが楽になったという意見が寄せられています。

逆に「アルミホイルの巻き方が緩くて外れてしまい意味がなかった」「長時間でかぶれた」という声もあり、衛生面や正しいやり方の把握は必須です。特に大人より子どもの場合は肌が敏感で違和感を訴えやすいため、短時間の使用や様子観察が重視されています。

有用だと評価されたポイント

-

寝る前に巻くのが効果的

-

きつく巻きすぎないこと

-

両手ではなく片方のみでもOKという事例あり

-

アルミホイルを替える頻度も大事

不安・注意点

-

皮膚に異常を感じたら即中止

-

アレルギー体質の人は特に注意

-

衛生面を守ること

他の咳止め方法との併用効果 – 温かい飲み物や加湿などと組み合わせた体験まとめ

咳止めの効果を高めるためには、アルミホイルを指に巻く方法を他のケアと併せて実践したという報告が多く見られます。例えば温かい飲み物(はちみつ湯や生姜湯)を飲む、部屋の加湿を徹底する、喉に刺激を与えないようにするなど、生活習慣の改善と併せて行うことで、一層症状が和らぎやすいという意見が寄せられています。

併用体験の主なポイント

| 対策 | 効果実感の声 |

|---|---|

| アルミホイルを中指に巻く | 寝るときの咳が和らぎやすい |

| 加湿器を併用 | 喉の乾燥が防げて咳が減少 |

| 温かい飲み物 | 喉のイガイガ感が緩和され、リラックスできた |

| 喉を冷やさない工夫 | 喉の刺激を避けたことで夜間の発作が減った |

複数の対策をバランス良く取り入れることで、即効性を期待する声もあり、全ての方法を続けることで長引く咳の緩和につながる傾向が見られます。強い咳や症状の悪化があった場合は、早めに専門医へ相談することが勧められています。

咳を止める方法としてアルミホイルと他の対策の比較検証

咳が続くと日常生活や睡眠に支障が出るため、即効性や安全性を重視した対策が求められます。アルミホイルを使った咳止め法はSNSや知恵袋、口コミで注目されている一方、薬や他の民間療法との差や効果が気になる方も多いです。

下記の表でよく用いられる対策をわかりやすく比較しています。

| 方法 | 即効性 | 安全性 | コスト | 使いやすさ | 医学根拠 |

|---|---|---|---|---|---|

| アルミホイルを中指に巻く | △ | ◯ | ◎ | ◎ | × |

| 一般的な咳止め薬 | ◎ | △(副作用注意) | △ | ◎ | ◎ |

| はちみつなどの民間療法 | △ | ◯(乳児注意) | ◎ | ◎ | △ |

| 喉の保湿・加湿機使用 | △ | ◎ | △ | ◎ | ◯ |

ポイント

-

アルミホイル療法は手軽さとコスト面で優れる一方、医学的な根拠は明確でなく個人差が大きいのが実情です。

-

薬は効果を感じやすいですが、副作用や体質との適合に注意が必要です。

医薬品や他の民間療法との違いと優劣

アルミホイルを指に巻く方法は、即効性を求める声や「絆創膏と併用するやり方」「中指・両手のどちらがいいのか」といった疑問も多い民間療法です。専門的根拠は見つかっていませんが、安全性の高さや薬が手元にないときの補助策としてニーズがあります。

一方、医薬品は医師や薬剤師による管理下で使用することで、原因に即応した治療が可能です。デメリットとして副作用や、他の薬との相互作用リスクも考慮すべきです。

民間療法(はちみつ・のど飴)は簡便ですが、効果には限界もあります。症状悪化時や効果を実感しない場合は早期の適切な医療介入が重要です。

薬との併用可能性とリスク – 安全性と補助的使用のポイント

アルミホイル療法は一般的には薬との併用も可能ですが、根拠ある治療行為ではないため過信は禁物です。

-

皮膚への刺激やアレルギー反応が起こることがあります。

-

アルミホイルを長時間装着するのは避け、肌荒れが出たらすぐに中止しましょう。

特に喘息や咳が長引く場合は自己判断での民間療法に頼らず、必ず医療機関で相談することが重要です。

リストで安全の要点を確認してください。

-

使用前に皮膚の状態をチェックする

-

子供や高齢者は様子を見ながら短時間だけ試す

-

薬との併用時は用法容量を守り、体調に変化があれば相談が必要

重篤な咳の原因と見分け方 – インフルエンザ、喘息、肺炎など病気との識別基準を明示

咳は多様な原因で起こりますが、症状が重症化すると自己流対処だけでは危険です。

以下の症状は、急ぎ原因疾患の把握が必要です。

-

高熱や全身の倦怠感を伴う(インフルエンザ、肺炎などのウイルス・細菌感染症)

-

呼吸が苦しい、ヒューヒュー・ゼーゼーとした音が出る(喘息、気道狭窄症)

-

吐血、緑や黄色で悪臭のある痰が出る(細菌感染・重篤な肺疾患)

上記の症状があれば、アルミホイルや市販薬で対処せず迅速な診察を受けてください。

受診タイミングの明確化 – いつ医療機関へ行くべきか判断基準を具体的に示す

受診を考えるべき主なチェックポイントを下記リストにまとめます。

-

3日以上咳と熱が続く

-

夜間や就寝時に咳き込み呼吸が困難になる

-

喘息・持病がある方で普段よりも咳が悪化している

-

小児や高齢者で咳が止まらず食事・水分摂取ができない

-

血の混じった痰や強い胸の痛みを感じる

これらに該当する場合は、民間療法による咳止めに頼らず医師の診断を優先しましょう。

安全な使い方とリスク管理のための注意事項

肌荒れやアレルギー反応を防ぐ方法 – 使用時の具体的な注意点と対策

アルミホイルを使った咳止め方法は手軽に実践できますが、肌荒れやアレルギー反応にも十分注意が必要です。初めて使用する場合は以下の点を意識しましょう。

-

アルミホイルは清潔なものを使用する

-

皮膚の異常がないか事前に確認する

-

直接肌に長時間密着させない

-

絆創膏やテープは低刺激のものを選ぶ

-

違和感やかゆみを感じたらすぐに外す

特に敏感肌の方は、事前に目立たない場所でパッチテストを行うとさらに安心です。アルミホイルやテープの接触部位が赤くなったり腫れたりした場合は、すぐに中止してください。

長時間使用や誤った巻き方によるトラブル防止策

アルミホイルは簡単に扱える一方で、長時間の貼付や強く巻き過ぎるとトラブルの原因となります。快適かつ安全に使うために、次のポイントを守ってください。

-

1回の使用時間は30分~1時間を目安にする

-

きつく巻かず、指の血流を妨げないようにする

-

アルミホイルがずれない程度に軽く固定する

-

使用後は肌をよく観察し、痛みや赤みがないか確認する

強く締め付けると指先のしびれや色の変化が起きやすくなります。必ず皮膚の状態に注意し、違和感が出た場合は速やかに外してください。

子供や敏感肌の人向けの配慮ポイント – 特に気をつけるべきポイントを詳細解説

子供や敏感肌の方の場合、より慎重な配慮が必要です。以下のようなポイントに注意しながら安全に使用しましょう。

-

子供の場合は必ず保護者が管理する

-

低刺激素材のテープや絆創膏を使用する

-

肌が薄い指先を避け、短時間のみ使用する

-

就寝時の使用はできるだけ避け、目の届く時間帯にする

-

使用中はこまめに肌の状態をチェックする

万が一、かゆみや発疹が出た場合はすぐに使用を中止し、必要に応じて医師に相談しましょう。小さなお子様には特に慎重な経過観察が大切です。

使用後の手入れと管理法 – 衛生面から見た推奨されるケア方法

使用後のケアを怠ると、細菌の繁殖や肌トラブルにつながる恐れがあります。衛生面を守るための手順を参考にしてください。

| 衛生管理ポイント | 内容 |

|---|---|

| アルミホイルは都度新しいものに交換 | 再利用せず、使い捨てにする |

| 装着部位の手をしっかり洗浄 | 優しく泡で洗い、しっかりすすぐ |

| 指や爪の間も清潔に保つ | 汚れが残っていないか確認する |

| 肌トラブルが無いかチェック | 赤みや湿疹がないか、毎回鏡で確認する |

| 絆創膏やテープも新しいものを選ぶ | 次に使う際は必ず新品を使用する |

定期的な手洗いと新しい資材の使用が、衛生的なセルフケアの第一歩です。肌を清潔に保つことで、快適かつ安全に続けることができます。

よくある質問を網羅的に解説するQ&Aセクション

咳止めにアルミホイルを貼る位置や巻く指は? – 細かい疑問を細分化して回答

咳止めを目的としたアルミホイルの巻き方は、一般的に中指の第一関節付近に巻く方法が多く紹介されています。これは中指のこの位置に「咳に関係するツボ」があるとされ、神経への優しい刺激が期待できるためです。絆創膏と併用する場合は、アルミホイルを小さくカットして中指の腹側に当て、その上から絆創膏で固定します。

巻く際のポイントを表でまとめます。

| チェック項目 | 詳細 |

|---|---|

| 巻く場所 | 中指の第一関節周辺 |

| アルミホイルの大きさ | 1cm×3cm程度 |

| どちらの手? | 右手でも左手でもOK |

| 固定方法 | 絆創膏やテープ |

| 貼り付ける向き | 指の腹側に密着させる |

気になる方は両手の中指にアルミホイルを巻いても問題ありません。貼り方や場所を間違えないことが大切です。

両手のどちらの中指を使うべきか? – 効果差に関する具体的見解

アルミホイルの咳止め法では、右手・左手どちらの中指でも効果が期待できるとされています。個人差はありますが、特に「右手と左手で明らかな効果差」は知られていません。両方試したい場合は、下記のようにすると安心です。

-

片手のみ:まずは主に利き手の中指から試してみる

-

両手同時:よりしっかり試したい場合や夜間の咳が気になる場合は両手で

効果の感じ方は体質や咳の種類によって異なります。自身に合う方法で無理なく実践することが重要です。

子どもへの使用は安全か? – 年齢別の注意点や推奨条件解説

子どもにもアルミホイルを用いた咳止め法は一部で行われていますが、年齢に応じて安全性の考慮が必要です。ご家庭で試す場合は以下の注意点を守ってください。

-

3歳未満の子どもには推奨されません。

-

肌がデリケートな子どもはテープかぶれやアレルギーに注意

-

口に入れたり誤飲の危険性があるため就寝中や目の届かない時間は必ず避ける

特に気道や喘息など重い症状がある場合は、必ず医師に相談してください。市販薬や医療機関の治療と併用して使う場合もしっかり安全面を配慮しましょう。

どのくらいの時間巻けば効果的か? – 使用時間の目安と効果持続性について

アルミホイルの咳止め法を使う際は、30分~数時間以内が目安です。寝る前や症状が強い時に数時間巻いている方が多く見られますが、長時間使用は肌トラブルやかぶれの原因になる場合があります。

-

肌の赤みやかゆみを感じた時はすぐに外してください

-

朝まで巻き続ける場合は、途中で異常がないか定期的に確認

一時的な咳の緩和には効果を実感する方も多いものの、即効性や持続性については個人差があります。継続的な症状や夜間の咳には、無理のない範囲で使いましょう。

なぜ効果を感じにくい場合があるのか? – 個人差の理由と対処法

アルミホイルを使った咳止め法は、すべての人に効果があるわけではありません。効果が感じにくい場合の主な理由と対処法は以下の通りです。

-

咳の原因がウイルス・ぜんそく・アレルギー・逆流性食道炎など多岐にわたる

-

ツボ刺激療法は個人差が大きいため、まれに効果が出にくい

-

アルミホイルの巻き方や位置が正確でない場合

対処法としては、まず他の一般的な咳対策や予防法も並行して行うことがポイントです。咳が長引いたり悪化する場合は必ず医療機関を受診してください。

信頼できる参考文献・専門的な意見の紹介

国や医療機関からの公式データ・調査情報

咳の症状に対する基本的な情報や対策については、厚生労働省や日本呼吸器学会から公式な調査データやガイドラインが公開されています。特に、長引く咳や持続的な症状には風邪やウイルス感染、喘息、インフルエンザなど多岐にわたる原因が考えられています。これらの公的機関は咳の診断や治療法を科学的根拠に基づき発信しており、安全で効果的な方法を重視しています。咳に悩む人は、まず信頼できる医療機関の公式情報を参照することが重要です。

東洋医学や民間療法に関する権威ある専門家見解

アルミホイルを使った咳を止める方法については、東洋医学や民間療法の一部文献でも言及されています。専門家が指摘するポイントは以下の通りです。

-

手の特定のツボを刺激することで自律神経が整う可能性がある

-

伝統的なツボ療法の理論をベースにしているが、十分な医学的根拠は確立されていない

-

長期間の使用や皮膚の弱い方には注意が必要

症状が改善しない場合や強い咳が続く場合には、必ず専門の医師に相談することが推奨されています。

口コミや体験談のデータ収集方法とその信頼性

咳を止めるためにアルミホイルを指先や中指、両手に巻く方法は、インターネット上の多くの口コミや知恵袋、大人や子供を問わず様々な年齢層で体験談が共有されています。これらの体験談データの収集方法については、以下のようなポイントが信頼性に直結します。

-

複数の情報源(SNS、医療Q&A、知恵袋等)から横断的に調査

-

実際の使用感や即効性、やり方を具体的にまとめ比較

-

否定的な口コミや効果を感じなかった事例も公平に掲載

信頼性を高めるため、単一の意見ではなく、多角的に数多くの報告を参照することが重要とされています。

引用元を明記し、情報の出所を明確にする重要性

近年はインターネット情報の真偽が問われています。咳を止める方法でアルミホイルを活用する情報についても、出所の明記が不可欠です。

下記のような点が情報の質を判断する材料になります。

| チェックポイント | 内容 |

|---|---|

| 情報の発信者 | 医療機関、医師、専門家かどうか |

| 体験談の出所 | 実名・匿名、実際の利用者かを明らかに |

| 引用先と日付 | 記事、論文、SNSなどの引用日付が明確 |

| 内容の客観性 | 主観的感想だけでなく客観的事実があるか |

情報の透明性を高めることで、読者が安心して咳止めの方法を参考にできる環境づくりができます。