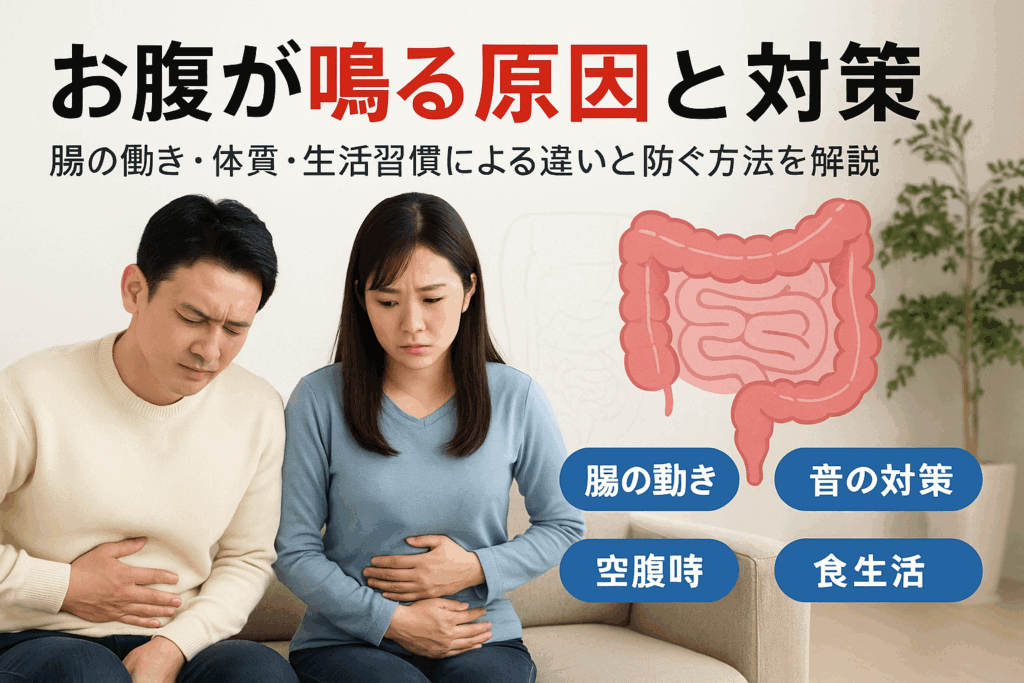

人前で「グルグル」「ゴロゴロ」とお腹が鳴ってしまい、恥ずかしい思いをした経験はありませんか?実は、日本人の【約30%】が「お腹が鳴りやすい」と自覚しており、その多くが「授業中や会議中に鳴るのをなんとかしたい」と悩んでいるという調査結果もあります。

お腹が鳴る原因は単なる空腹だけではありません。過敏性腸症候群(IBS)は人口の10%超が抱えると言われ、腸の感受性や動きの個人差が明らかになっています。また、ストレスや緊張で腸が過活動になることが医学的に証明されている上、乳製品・豆類などの食事や生活習慣も深く関与しています。近年の研究では、腸内フローラの乱れや小腸内細菌増殖症(SIBO)による腹鳴の増加も指摘されています。

体型や性別、年齢による違いもあり、痩せている人は筋肉量や体脂肪の関係で腸が動きやすく、音が発生しやすい傾向があることも科学的に裏付けられています。「なぜ自分だけ?」と感じている方も、その理由には最新の腸科学が関係しています。

「どうすれば静かにできる?」「危険なサインはあるの?」といった疑問や不安に、現役の医療従事者が監修した豊富なデータや実例をもとに徹底解説します。

「もう恥ずかしい思いをしたくない」という方も、スマホ1つで読める*このガイドを最後まで読むことで、納得できる原因や日常対策を見つけることができます。正しい知識があれば、ムダな不安や悩みも今日からグッと減らせます。

- お腹が鳴りやすい人の特徴とその科学的背景 – 体質・生活習慣・心身のバランスを網羅的に専門解説

- 食事・生活習慣が腹鳴に及ぼす影響 – 空腹・飲食スピード・食品の選び方の最新知見

- ストレス・心理的要因と腹鳴の深い関係 – 不安・緊張・腹鳴り恐怖症の実態

- 腸内環境・栄養状態・消化器疾患と腹鳴の関連 – 軽視できない病気のサイン

- お腹が鳴る人と鳴らない人の違いを徹底分析 – 体質・腸内環境・生活習慣のデータ比較

- 腹鳴を抑える・予防する具体的な方法 – 食事・姿勢・ツボ・生活習慣の実践的アドバイス

- よくある疑問・悩みに対するQ&A – 知恵袋・SNSで多いリアルな声に専門家が回答

- 痩せている人にはお腹が鳴りやすい人が多いのはなぜ?体型差の医学的根拠 – 多様な体型での違いを解説

- 授業中や静かな場所でお腹が鳴りやすい人が気になる場合の対処法 – 実践事例・最新アイデア

- 女性特有の悩み・男子高校生のお腹が鳴りやすい人対策 – 若年層・性別ごとの解説

- お腹がずっと鳴る・痛くない場合のお腹が鳴りやすい人に危険性の有無 – 異常かどうかの目安

- 大腸がんなど重大疾患のお腹が鳴りやすい人の可能性・初期症状チェック – 見逃しやすいリスクに注意

- お腹が鳴りやすい人が腹鳴を完全に止める方法はある?予防の限界と現実解 – 科学的根拠に基づく回答

- 他人にどれくらい聞こえる?お腹が鳴りやすい人の実際の音の大きさと心理的影響 – 生活現場での体感と事例

- お腹が鳴りやすい人が気になる人のための日常的な工夫と成功体験 – 成功例に学ぶ実践的対策

- 信頼性を高める引用・比較・体験データと解説 – 専門家知見・公的データ・体験談を交えて

お腹が鳴りやすい人の特徴とその科学的背景 – 体質・生活習慣・心身のバランスを網羅的に専門解説

お腹が鳴りやすい人の主な特徴と科学的根拠 – 科学的事実で体質や生活習慣に基づいて解析

お腹が鳴りやすい人にはいくつかの共通点が存在します。下記は主な特徴です。

- 腸の感受性が高い

腸の動きが過敏な人は、蠕動(ぜんどう)運動の際に強く音が鳴る傾向があります。

- 空腹になりやすい生活パターン

規則正しく食事を摂らなかったり、極端なダイエットをしている場合も要因となります。

- ストレスや緊張状態にある人

自律神経のバランスが乱れることで腸の運動が活発化し、音が出やすくなります。

このような特徴を持つ方は、お腹からグルグル・ギュルギュルといった音が発生しやすく、消化管の健康状態も反映されます。

過敏性腸症候群(IBS)や腸の動きが活発な人に多い理由 – 腸の感受性・運動性の違い

IBS(過敏性腸症候群)の方や腸の運動が活発な体質の人は、消化管の刺激にたいへん敏感です。腸の壁が過剰に反応しやすく、食事のタイミングやストレスによりお腹がギュルギュル鳴ることがあります。腸内のガスや液体の移動も音の強さに影響するため、こうしたタイプの方は特に腹鳴を感じやすくなります。

痩せてる・太っている・体型による違いの医学的事実 – 体脂肪や筋肉量と腹鳴の関連

体脂肪が少なく痩せ型の人は、腹部の皮下脂肪や筋層が薄いため音が外部へ響きやすい傾向にあります。逆に脂肪が多い場合は音が緩衝されることもあります。筋肉量や内臓脂肪の分布にも違いが表れやすく、どちらの場合でも腸の動きやガスが音の発生源となります。下記のテーブルで特徴を整理しています。

| 体型 | 音の聞こえやすさ | 主な特徴 |

|---|---|---|

| 痩せ型 | 高い | 皮下脂肪が薄く音が響きやすい |

| 太り型 | 低い〜中程度 | 脂肪で音が緩和されやすい |

| 筋肉質型 | 中程度 | 腹筋の張りである程度抑制 |

男性・女性・年齢別の発生傾向と体質変化 – 性差・年齢差の背景と最新知見

男性よりも女性の方が腹鳴を訴える割合が高いとされています。女性はホルモンの影響で便秘やガスが溜まりやすい傾向があり、特に生理前や妊娠中に強くなることも。年齢を重ねるにつれ、腸の動きが鈍くなり音の頻度自体は減少しますが、加齢で腸内の環境が変化することで一時的に腹鳴が増えることもあります。成長期〜思春期はストレス耐性や食習慣の影響で音が強く意識されやすい時期です。

腸のメカニズムと音の発生原理 – グルグル・ゴロゴロ・ギュルギュル音の違い – 腸の動作や発生音の仕組み

腸の蠕動運動と消化管での音の発生プロセス – 蠕動運動と液体・気体移動の影響

腸は食物や消化液、空気を運ぶ際に絶えず蠕動運動を繰り返しています。この動きでガスや液体が移動し、壁にぶつかることで「グルグル」「ゴロゴロ」という腹鳴が発生します。特に空腹時は、この運動がより強調され音として表面化しやすいのが特徴です。

ガス・液体・胃腸の収縮が生む音の種類と聴こえ方 – 異なる原因による音質や大きさ

お腹の音は原因によって異なります。

-

グルグル音:主にガスと液体が交互に動く時に発生。

-

ゴロゴロ音:ガスが大量に腸を移動することで大きめの音に。

-

ギュルギュル音:腸の動きが急激に活発化した際や、強い収縮で発生することが多い。

発生時の状況や腸の健康状態によって音の高さや響き方も変わります。

空腹時・食後などタイミングごとの音の違いの生理学的説明 – 食事前後の消化活動との関連

空腹時は胃腸の収縮運動が活発になり、内部に残った空気や液体が強く流れるため大きなグルグル音が出ることが多いです。食事後は消化酵素や消化管の液体が増加し、ガスの移動とともにゴロゴロ音が発生します。また、消化不良や早食い、炭酸飲料の摂取後にはギュルギュルという強い音が聞こえることも。食後すぐや一定時間経過後など、タイミングによって音の変化を感じるのはこのためです。

食事・生活習慣が腹鳴に及ぼす影響 – 空腹・飲食スピード・食品の選び方の最新知見

お腹が鳴りやすい人の多くは、食事や生活習慣が大きく影響しています。特に空腹時や食事内容、摂取のタイミングなどが関係し、腸の動きやガスの発生が腹鳴の主な原因です。日常生活の中でどのような点に注意すればよいのかを理解し、快適な毎日を送りましょう。

空腹時にお腹が鳴る理由とその対策 – 食事タイミングと腹鳴予防策の基礎

空腹時にお腹が鳴るのは、胃や腸が食物を求めて収縮し、内部の空気や液体が移動するためです。これは正常な生理現象ですが、外出先や授業中など静かな環境では気になる人も多いです。対策としては、1日3食を規則正しく摂ること、必要なら小さな間食を挟むのが有効です。間食には低脂肪ヨーグルトやナッツ類など、消化に負担の少ないものを選びましょう。食事の際も水分を摂りながらゆっくり食べることがポイントです。

早食い・大食いが消化不良・腹鳴を誘発する仕組み – 食物の消化速度と腸の負担

早食いや大食いは、食物が十分に噛まれないまま胃に到達するため、消化器に大きな負担となります。この結果、消化が追いつかず腸内ガスの発生が促進され、お腹が鳴りやすくなります。ゆっくりと時間をかけて食べることで、消化を助け腹鳴を軽減する効果が期待できます。

炭酸飲料・冷たい飲み物がなぜ音を増やすのか – 温度・ガスによる腸の反応

炭酸飲料や冷たい飲み物を頻繁に摂ると、炭酸ガスが腸内にたまりやすくなり、その移動音が腹鳴の一因となります。冷たい温度は胃腸の動きを一時的に鈍らせるため、消化も滞りやすくなります。可能な限り常温の飲み物や温かいものを選び、炭酸系の清涼飲料は控えるとよいでしょう。

ガスを発生しやすい食品(豆類・キャベツ・玉ねぎ・乳製品)の摂取による影響 – 腸内細菌による発酵と音

豆類やキャベツ、玉ねぎ、乳製品などは腸内で発酵しやすく、ガス発生が増加し腹鳴の原因となります。特に乳糖不耐症の方は乳製品による腹部の不快感が強くなります。食事の際はこれらの食品の摂取量を調整し、自分の体質に合った食材選びを心がけることが重要です。ガスが気になる場合はライスや白身魚、温野菜など消化に良い食材を選択するのが効果的です。

食習慣・間食・飲み物の摂取タイミングと腹鳴の関係 – シーンごとのおすすめ対策

食事や間食のタイミングによっても腹鳴が起こることが多いため、適切なタイミング、飲み物の選び方がポイントです。静かな場所では事前に軽い間食を摂取しておく、会議や授業の前後に水分補給を工夫するなどの対応が役立ちます。特定のタイミングでお腹が鳴りやすい人は、ライフスタイルに合わせた予防策が有効です。

授業中・会議中・通勤中など生活シーン別の対処法 – 環境別の注意点と準備

下記は主なシーンごとのおすすめ対策です。

| シーン | おすすめ対策 |

|---|---|

| 授業中/会議中 | 開始前に温かい飲み物や軽いスナックを摂る、ぬるま湯やお茶、ナッツなどで空腹を予防 |

| 通勤・移動時 | 電車やバスでは静かな時間を避けて、移動前にガムやフルーツを数片取る |

| 夜間 | 夕食後は消化の良いものを選び、寝る前の空腹防止に軽いヨーグルトなどを活用 |

摂取を控えた方が良い食品・飲料とその理由 – 実践的に避けるべき食材や飲み物

腹鳴を抑えたい場合、下記の食品や飲料は控えるのがおすすめです。

-

炭酸飲料やエナジードリンク

-

冷たい牛乳やヨーグルト(乳糖不耐の場合)

-

豆類やキャベツなどガスを生じやすい野菜

-

油分の多い揚げ物やファストフード

これらの食品、飲み物は腸内ガスを増やしやすく、消化器への刺激が強いため腹鳴の頻度が高まりやすくなります。体質に合わせてチョイスし、腹鳴予防を意識した食生活を心がけることが健康的なお腹づくりにつながります。

ストレス・心理的要因と腹鳴の深い関係 – 不安・緊張・腹鳴り恐怖症の実態

自律神経の乱れと腸の過活動が腹鳴を増やすメカニズム – 心身のストレスが腸に及ぼす影響

ストレスや緊張を感じた時、体の自律神経は大きく変化し、その影響は腸にも及びます。自律神経が乱れると腸の蠕動運動が過剰に亢進したり、逆に低下したりしやすくなり、お腹がゴロゴロ鳴る回数や音の大きさも増加します。特に会議や授業中など「静かで緊張する場面」や「恥ずかしい」場面で音が響くことが多く、精神的なストレスは腹鳴を強めやすい特徴があります。ストレスによって腸のガスや液体の動きが活発化することがメカニズムの一端とされており、お腹がゴロゴロ鳴るのは決して珍しいことではありません。

ストレスや緊張時の腸の反応と音の変化 – 脳腸相関と腹鳴の多発傾向

脳と腸は密接に連動しており、この関係性を脳腸相関と呼びます。強い緊張や不安の感情がある場面では、腸が急激に動き出し、ガスや液体が移動してお腹からオナラみたいな音が鳴ることもあります。腹鳴は空腹時だけでなく、食後や緊張時にもみられるため、「お腹が鳴る人とならない人の違い」はストレス耐性や性格の差による場合も。長期的なストレスが続くと、腸の調子が不安定になり、「お腹ギュルギュルずっと」などの症状が繰り返し現れることが増えます。

腹鳴り恐怖症の症状・生活への影響・社会的心理的要因 – 心理的背景と日常生活の課題

腹鳴り恐怖症とは、お腹の音が鳴ることに過度に不安や恐怖を感じて日常生活や社会活動に支障が出る状態です。主な症状は以下の通りです。

| 症状 | 詳細 |

|---|---|

| 強い不安感や緊張 | 公共の場や静かな環境で音が鳴ることへの過度な心配 |

| 回避行動 | 会議・授業・外食・長時間移動などを極力避ける傾向 |

| 身体症状 | 動悸、発汗、腹痛や便秘など緊張に伴う不調 |

| 自己評価の低下 | 「恥ずかしい」「みんなに聞こえるのでは」という思い込み |

| 周囲の反応に過敏 | 他人の視線や態度を極端に気にする |

腹鳴り恐怖症はストレスや自信低下、過去の恥ずかしい経験などが背景に存在する場合が多く、生活の質を下げてしまうことも少なくありません。

お腹が鳴ることへの恥ずかしさ・不安への対処法 – 実体験ベースで心理的負担を緩和

お腹の音に対し「どうすれば鳴らないの?」と悩む人は多いです。恥ずかしさを感じた場合の具体的な対処法としては、前もって食事や軽い間食をとることで空腹による腹鳴を減らす、深呼吸やリラックス法などを取り入れる、席を選ぶなどの対策があります。また最近は、会議の際に水を持参する・マスクなどで自分の感覚を和らげるなどの工夫も有効です。

実際に授業中や職場で「お腹が鳴る恥ずかしい体験」をした人の多くは、事前におにぎりやナッツなど手軽な食品で対策し、腹鳴を予防しています。重要なのは「自分だけが悩んでいるのではない」「誰にも起こり得る現象」と捉え、過度に気にしない工夫をすることです。

音の大きさ・周囲への伝わり方の実際 – 聴覚的な範囲と感じ方の個人差

お腹の鳴る音がどの程度周囲に聞こえるかは、音の種類や場所によって異なりますが、実際は自分が思っている以上に他人に届いていない場合がほとんどです。多くのケースでは「自分だけが大きく感じている」ことが多く、気にしすぎることがストレス増加の原因となります。

| 環境例 | 音の伝わりやすさ |

|---|---|

| 静かな会議室 | 強く聞こえると感じやすい |

| カフェや食堂 | 他の雑音で気付かれにくい |

| 通勤電車 | 周囲の音でほとんど気付かれない |

こうした環境を意識して行動することで、過度な不安をやわらげやすくなります。

心理的な負担を軽減するための日常生活での工夫 – 簡単に実践できるリラックス法

心理的なストレスや不安感を緩和するには、日常で取り入れやすいリラックス法・対策を実践することが大切です。

- 深呼吸や瞑想を取り入れ、体と心の緊張をほぐす

- 軽い運動やストレッチで自律神経を整える

- 消化に良い食事や間食で空腹状態を避ける

- 水分を適度に摂取し、胃腸への刺激をコントロール

- 腸内環境を整える乳酸菌などを含む食品やサプリを活用する

特に緊張の強い場面では、一度ゆっくりと呼吸するだけでも腹鳴やストレスが軽減されやすくなります。日常的にこれらの方法を習慣化することが、心身の安定と腹鳴対策につながります。

腸内環境・栄養状態・消化器疾患と腹鳴の関連 – 軽視できない病気のサイン

腸内フローラの乱れ・小腸内細菌増殖症(SIBO)など腸内環境の異常がもたらす腹鳴 – 最新腸内研究の知見

腸内環境のバランスが崩れると、強い腹鳴やガス発生などの症状が現れやすくなります。最近では、腸内細菌の異常増殖(SIBO)も注目されています。SIBOになると腸内でガスや液体の発生が増え、空腹時・食後問わずお腹がギュルギュル鳴ることが多くなります。腸内フローラの乱れはストレスや食生活のアンバランス、抗生物質の過剰摂取、生理的変化などさまざまな要因が関与します。

下記のような腸内環境の変化が腹鳴りに関与しています。

-

善玉菌が減少し悪玉菌が優勢になる

-

食物繊維や発酵食品の摂取不足

-

ストレスや生活習慣の乱れ

-

SIBOや慢性的な腸炎の存在

腸内研究の最新知見では、腸内フローラの多様性を高めることが腹鳴り軽減にもつながることが示されています。

栄養状態・食事内容が腸内環境に与える影響 – 腸内細菌バランスと腹鳴りの関係

食生活は腸内環境や腹鳴りに大きな影響を与えます。偏った食事や過剰な糖質摂取、野菜不足は腸内細菌のバランスを崩します。特に豆類、乳製品、炭酸飲料はガスを発生させやすく、お腹がゴロゴロなる原因になります。現代人に多い食物繊維不足や発酵食品の摂取不足も腸内環境悪化の要因です。

具体的な影響をわかりやすくまとめました。

| 食品 | 腸内環境への影響 | 腹鳴りへの影響 |

|---|---|---|

| 食物繊維 | 善玉菌増殖を促進 | 鳴りにくくする |

| 発酵食品 | 善玉菌バランス安定 | 腹鳴り改善 |

| 高脂肪食品 | 悪玉菌増殖 | ガス発生しやすくなる |

| 乳製品・豆類 | ガス産生菌を刺激 | おなら・腹鳴り増加 |

腸の動き・腸内細菌の良好なバランスを保つために、バランスの良い食生活とこまめな水分補給が重要です。

消化器疾患(炎症・過敏性腸症候群・その他)の特徴と腹鳴の頻度 – 病気による変化と注意点

消化器疾患が原因の場合、腹鳴りだけでなく他の症状と併発することが特徴です。過敏性腸症候群(IBS)は日常的に腹鳴りやすい人に多く見られ、便秘・下痢・腹部膨満感を繰り返します。他にも慢性胃炎や腸炎、炎症性腸疾患では強い鳴りや痛み、嘔吐、吐き気を伴う場合が増えます。

以下の症状がある場合は、病気の可能性が高くなります。

-

強い腹痛や便秘・下痢が頻繁

-

食後に激しい腹部膨満

-

発熱や体重減少

-

嘔吐や血便

こうした症状が続く場合、早期の医療機関への相談が重要です。

下痢・便秘・腹痛・腹部膨満感を伴う場合の注意点 – 危険な兆候の見極め

腹鳴が長期化し、下痢・便秘・腹痛・腹部膨満感を伴う場合は、単なる生理現象だけでなく体の異常のサインであることも。特に40代以降では重大な疾患の初期症状と重なることがあり、早めの受診が推奨されます。

以下のリストに該当する場合は、注意が必要です。

-

持続する下痢や便秘

-

強い腹部のしこり・膨張感

-

夜間も続く腹痛や鳴り

-

便に血液が混じる

-

意図しない体重減少

無理な我慢や市販薬の長期使用は避け、タイミングを見て専門医の診断を受けましょう。

医療機関受診を検討すべき症状の見分け方 – 受診目安や緊急度のポイント

腹鳴と合わせて、下記のような症状が現れた場合には、なるべく早く消化器内科に相談してください。

-

激しい腹痛や持続的な腹鳴り

-

発熱や嘔吐、脱水

-

便秘の長期化・便が細くなる

-

貧血症状や明らかな体重減少

早期受診は消化器のがんや炎症性疾患の発見につながり、重症化を防げます。悪化のサインを見逃さず、専門医による検査を受けることが健康維持のポイントです。

大腸がん・その他重大疾患との関連性についての最新知見 – サインを見逃さない情報

お腹の鳴りやすさに加え、便通異常や血便、体重減少といった症状がある場合、大腸がんなどの重大疾患が隠れている可能性も。大腸がんの初期症状は腹鳴、下痢、便秘、下腹部の違和感など多岐にわたり、自覚しづらいケースも多いです。

兆候に早めに気付くためにも、セルフチェックや定期的な健康診断が重要です。特に家族に大腸がんの既往歴がある方や40歳以上の方は積極的な検査が推奨されています。症状が軽度でも、変化があれば医療機関で相談することが安心につながります。

お腹が鳴る人と鳴らない人の違いを徹底分析 – 体質・腸内環境・生活習慣のデータ比較

お腹が鳴りやすい人とそうでない人には、体質、腸内環境、日常生活の違いが大きく関係しています。消化機能や腸の運動、食事や運動の習慣も、腹鳴の頻度を左右するポイントです。下記テーブルで主な違いを整理します。

| 特徴 | 鳴りやすい人 | 鳴りにくい人 |

|---|---|---|

| 腸の運動 | 活発・敏感 | 安定・マイペース |

| 腸内ガスの発生 | 多い | 少ない |

| 食事のとり方 | 早食い・ガスを産む食品多め | ゆっくり良く噛む |

| ストレス・緊張 | 影響受けやすい | 比較的安定 |

| 体型・体脂肪 | 痩せ型に多い傾向 | 標準~やや肥満型に多い |

| 運動習慣 | 少なめ | 適度な運動を継続 |

このように、腸や体質・生活習慣が異なるため、同じ状況でもお腹が鳴るかどうか差が生じやすくなります。

体型・体脂肪率・筋肉量による腹鳴の出やすさの違い – 個人差の理由を医療的に整理

お腹が鳴りやすい人には、体型や体脂肪率、筋肉量といった体の状態が影響します。特に痩せている人は腹部の脂肪が少なく、腸の動きや音が外に伝わりやすい傾向があります。一方、筋肉量が多い人は体幹がしっかりしているため、お腹の音が響きにくくなることもあります。体脂肪率が高い場合は脂肪がクッションとなり、音が外部に漏れにくいことが特徴です。このような体型ごとの違いが、腹鳴の感じやすさや頻度に関わっています。

痩せている人・太っている人での腸の動きの特徴 – 体型別の腸内動態の傾向分析

痩せている人は腸の周囲の脂肪が少ないため、腸の蠕動運動が活発になりやすく、胃腸の動きや腸内ガスがダイレクトに伝わります。逆に太っている人は、皮下脂肪などが腸内音の振動を吸収しやすく、音が外に伝わりにくくなります。また、体脂肪量が多いと腸に圧迫がかかり、動きが鈍きがちな傾向も。腸の動きが活発かどうかは腹鳴の大きさや頻度にも影響します。

体質・遺伝的要素の影響に関する医学的考察 – 家族性・遺伝性の影響度合い

腸が敏感に動く体質やガスが溜まりやすい体質は、遺伝的に家族間で似ている場合もあります。腸の長さや蠕動運動の強さ、消化酵素の能力などは、親子や兄弟で共通することがあります。また、乳糖不耐症のような消化に関する遺伝的要素も腹鳴の一因となるため、家族に同じような症状がみられる場合は、体質的な要因が強い可能性があります。

腸内ガス量・消化力・便通の状態と腹鳴の関連 – 腸の働きと排出リズムの観点

腸内にガスが溜まりやすい人は、腸の動きによりガスが押し出されるときに音が出やすくなります。また、消化酵素の働きに個人差があり、未消化の食べ物が腸で分解される際に発生するガス量も人それぞれです。便通が不規則な場合、ガスや内容物の滞留が長引きやすく、腹鳴の原因となりやすいです。腸内環境を整えたり、発酵性の食品摂取を控えたりすることで、腹鳴の頻度が変わることもあります。

| 腸の特徴 | 腹鳴との関係 |

|---|---|

| ガスが多い | 音が出やすい |

| 便秘がち | 腸内で音が出やすい |

| 消化吸収が悪い | ガス発生が増える |

| 腸運動が乱れがち | 過剰な腹鳴が発生 |

おならとの違い・プーという音がする場合の原因 – ガス・腸運動の違いを明確化

お腹が「プー」とオナラのような音を発する場合、その多くは腸内のガスが腸管内を移動する過程で発生します。おならは肛門から排出される際の音ですが、腹鳴は腸内の狭い通路をガスや液体がすり抜けることで生じる音です。強い腸運動や腸の狭窄、便秘、過敏性腸症候群なども関係しやすく、音の種類やタイミングによって原因を推測することが重要です。

消化吸収の個人差が音の発生頻度に与える影響 – 酵素や吸収率の個体差からの説明

消化酵素の分泌量や吸収力には生まれつきの個人差があり、乳糖や難消化性の炭水化物などをうまく分解できない人は腸内でガスを発生しやすくなります。特に乳糖不耐症や特定の食物アレルギーを持つ場合、特定の食品を摂取することで腹鳴やおならの回数が増えます。また、胃腸の吸収力が弱いと食べ物が長く腸内に留まりやすく、発酵やガス発生が進んで腹鳴につながりやすい傾向があります。

腹鳴を抑える・予防する具体的な方法 – 食事・姿勢・ツボ・生活習慣の実践的アドバイス

食事内容・摂取方法の改善による対策 – 毎日の食事でできるコントロール法

お腹の音を抑えるためには、日々の食事内容や食べ方を見直すことが非常に効果的です。腹鳴を引き起こしやすい食品や飲み物を避け、腸にやさしい食習慣を意識することで症状の軽減が期待できます。

| 対策項目 | ポイント |

|---|---|

| 食材選び | 発酵性食品・炭酸飲料・豆類・玉ねぎ・キャベツなど、ガスを発生しやすい食材は控えめにする |

| 食物繊維 | 不溶性繊維の摂りすぎは腹鳴を誘発することがあるためバランスに注意 |

| 水分補給 | こまめな水分補給で腸内環境を健やかに保つ |

| 発酵食品 | ヨーグルトや味噌、納豆などで腸内細菌バランスをサポート |

自分に合った食事内容を把握し、腹鳴を起こしやすい食材を少しずつ調整することがポイントです。

腹鳴を起こしにくい食品・飲み物の選び方 – ポイント選定で予防を高める

腹鳴予防には消化の良い食品選びが基本です。油分や刺激物の摂取過多、ガスの発生しやすい炭酸飲料や冷たい飲み物は避けましょう。

-

優先したい食品

- 白米・うどんなどの消化しやすい炭水化物

- 温野菜やバナナ、りんごなど腹持ちの良いもの

- 乳酸菌入りヨーグルト、ぬか漬けなど発酵食品

-

控えたい食品

- 炭酸飲料、豆類、キャベツ、玉ねぎ

- 脂っこい料理や刺激物

- 冷たいアイスやジュース

温かい飲み物を少しずつ摂取するのも腸を穏やかに保つコツです。

噛み方・食べるスピード・量・タイミングのコツ – 日常での食事動作の見直し

お腹の音が気になる方は食べ方のクセにも注目しましょう。ゆっくりよく噛む、食事量とタイミングを適切に調整することで、胃腸の負担を減らし、空気の飲み込みも抑えられます。

-

1口30回以上を目安にしっかりと噛む

-

食べるスピードを意識して、早食いを避ける

-

満腹まで食べず腹八分にとどめる

-

強い空腹になる前に軽食でお腹を落ち着かせる

これらの基本を意識することで腹鳴のリスクを軽減できます。

姿勢・運動・マッサージ・ツボ押しによる効果的なセルフケア – 実践的な体調管理法

日常的な姿勢改善と適度な運動、セルフマッサージやツボ押しはお腹の鳴り予防に役立ちます。腸の働きを促し、ガスのたまりやすさを和らげます。

| 方法 | 効果的なポイント |

|---|---|

| 背筋を伸ばす | 内臓の圧迫を防ぎ腸の動きをサポート |

| ウォーキングなど軽い運動 | 適度な活動で腸を刺激しガス排出を促す |

| 腹式呼吸 | 自律神経を整え腹部をリラックスさせる |

| マッサージ・ツボ押し | みぞおち~おへそ周りを時計回りに軽くマッサージ、手の合谷や足の三陰交は腹鳴対策によい |

毎日数分のケアでも習慣化すれば大きな効果があります。

背筋を伸ばす・腹筋を鍛えるなどの日常的な工夫 – 姿勢を改善しお腹の音を軽減

長時間の前屈みは腸を圧迫し腹鳴やガス溜まりにつながります。デスクワーク中も意識して背筋を伸ばすことが重要です。また、椅子に深く座り、骨盤を立てて座るのもおすすめです。

-

猫背対策ストレッチで胸を広げる

-

背中や腰をサポートするクッション活用

-

適度な腹筋運動や体幹トレーニング

-

1時間1回立ち上がり軽く屈伸する

姿勢の維持が腸の動きを助けます。

腹鳴を和らげるツボやマッサージ法の紹介 – 簡単にできるセルフメンテナンス

ツボ押しやマッサージは腸の緊張を和らげる効果があります。

-

合谷(ごうこく): 手の親指と人差し指の間のくぼみを押すと胃腸症状全般に良いとされます

-

三陰交(さんいんこう): 足首の内側、くるぶしの上約4cmの部分を軽く押し揉む

-

みぞおちからおへその周りを時計回りに優しくマッサージ

どの方法も数分でできますので、気になるときに試してみましょう。

ストレスマネジメントと睡眠・生活リズムの整え方 – 腸の安定化を狙う生活

お腹の音はストレスや生活リズムの乱れとも密接に関係します。心身をリラックスさせる工夫や規則正しい生活を意識しましょう。

| ケアポイント | 具体例 |

|---|---|

| ストレス解消 | 深呼吸・瞑想・散歩・趣味の時間を作る |

| 入浴 | 温かいお湯にゆっくりつかり血行促進 |

| 就寝前スマホ断ち | 入眠1時間前は画面を見ずリラックス |

体を整えることで腸の安定にもつながりやすくなります。

自律神経を整えるための生活習慣のポイント – 日々のリズムを作る取り組み

自律神経のバランスを整えることで、腸や胃の動きも安定し腹鳴の頻度軽減が期待できます。

-

朝日を浴びて体内時計をリセット

-

同じ時間に食事・睡眠を取る

-

適度な運動やストレッチを習慣に

自律神経の乱れを防ぐことが腸環境の安定化に直結します。

睡眠の質や規則正しい生活が腹鳴に与える影響 – 安定したリズムによる効果

十分な睡眠と規則正しい生活習慣は胃腸の健康維持に大きく寄与します。睡眠不足や生活の乱れが続くと自律神経が乱れ、腸の活動も影響を受けやすくなります。

-

夜更かしを避け、毎日同じ時間帯に寝起きする

-

寝る前はリラックスした状態を心がける

-

昼夜逆転や不規則なシフト生活を避ける

日々のちょっとした意識が、腹鳴の予防や症状のケアに役立ちます。

よくある疑問・悩みに対するQ&A – 知恵袋・SNSで多いリアルな声に専門家が回答

痩せている人にはお腹が鳴りやすい人が多いのはなぜ?体型差の医学的根拠 – 多様な体型での違いを解説

痩せている人が比較的お腹が鳴りやすい理由には、皮下脂肪や内臓脂肪が少なく、腹部の音が響きやすいという物理的要素があります。また、脂肪量が少ないことで胃腸の動きやガスの移動が腹壁に伝わりやすいため、音が大きく感じられやすいのが特徴です。さらに、食事量が少ないことで空腹時の胃腸運動が活発になり、音の発生頻度が増える傾向も指摘されています。一方、体型だけでなく腸の機能や生活習慣も関与するため、必ずしも痩せていれば誰でも鳴る訳ではありません。

授業中や静かな場所でお腹が鳴りやすい人が気になる場合の対処法 – 実践事例・最新アイデア

静かな場所でのお腹の音は気まずいものです。対処法としては、事前に軽食を摂る、水分補給をして空腹を和らげることが有効です。深呼吸やお腹に手を当ててリラックスすることも音の発生を抑える一助になります。実践的には、膝やお腹の「止めるツボ」を優しく押す方法や、意識的に姿勢を正すことで腸のガス移動を妨げることが成功例として知られています。食品選びではガスの出にくい消化の良い物を選ぶこともポイントです。

女性特有の悩み・男子高校生のお腹が鳴りやすい人対策 – 若年層・性別ごとの解説

女性は生理周期やホルモンバランスの変化が胃腸に影響しやすく、お腹が鳴る頻度が高まることがあります。一般に冷えや便秘傾向も関係します。男子高校生は成長期によりエネルギー消費が増え、授業中の空腹で腹鳴を感じやすい傾向があります。どちらもこまめな間食や食事内容の調整、腸内環境を整える食品(ヨーグルトなど)を取り入れることが役立ちます。性別や年齢による傾向を理解し、状況に合わせた工夫が有効です。

お腹がずっと鳴る・痛くない場合のお腹が鳴りやすい人に危険性の有無 – 異常かどうかの目安

お腹がずっと鳴るが痛みがない場合、多くは生理的現象です。空腹や食事のタイミング、軽い消化不良が主な原因となります。一方で、下痢や便秘を伴う、お腹がずっとゴロゴロ鳴る場合や生活に支障が出るほど頻繁な場合は、過敏性腸症候群などの可能性にも注意が必要です。以下のような症状が併発するときは早めの専門医の相談が重要です。

| 受診が推奨される症状 | チェックポイント |

|---|---|

| 体重減少 | 数週間で体重が減る |

| 血便・下痢 | 便に血が混じる、頻回な下痢 |

| 継続する腹痛 | 毎日一定以上の痛みが続く |

大腸がんなど重大疾患のお腹が鳴りやすい人の可能性・初期症状チェック – 見逃しやすいリスクに注意

お腹の音だけで大腸がんを判断することはできませんが、腸の運動異常やガス増加による腹鳴が続き、加えて血便・便秘や便が細くなったなどの症状がある場合は要注意です。特に40代以上や家族に大腸がん患者がいる人は、内視鏡検査や便潜血検査を検討することが重要です。早期発見のために日常の便通やお腹の変化を見逃さず異常があれば受診を心がけましょう。

お腹が鳴りやすい人が腹鳴を完全に止める方法はある?予防の限界と現実解 – 科学的根拠に基づく回答

お腹の音を完全になくすことは医学的に困難です。腹鳴は胃腸の正常な活動によるもので、生理的機能として必要な働きです。ただし、以下の取り組みで頻度や大きさを軽減できます。

-

消化の良い食品を選ぶ

-

ゆっくりよく噛んで食べる

-

食事の間隔を空けすぎない

-

適度な運動で腸の動きを整える

日常的な工夫でコントロールは可能ですが、完全に予防するのは難しいことを理解しましょう。

他人にどれくらい聞こえる?お腹が鳴りやすい人の実際の音の大きさと心理的影響 – 生活現場での体感と事例

お腹の音は本人には大きく感じられても、実際に周囲にはほとんど聞こえない場合が多いです。特に静かな教室や会議室では意識が高まることで余計に敏感になります。実体験では「自分だけが気にしている」「周囲はほとんど気にしていなかった」という意見も多く、過度な心配は不要です。しかし、不安が大きい場合はリラックス法や環境作りで緊張を和らげることも有効です。

お腹が鳴りやすい人が気になる人のための日常的な工夫と成功体験 – 成功例に学ぶ実践的対策

多くの人が日常生活で工夫を取り入れ、腹鳴コントロールに成功しています。主な成功例を挙げます。

-

定期的に軽食を摂る

-

ガス発生の少ない食品を意識して選ぶ

-

食事の時間を毎日一定に保つ

-

緊張する場面の前は深呼吸や軽い運動

こうした工夫の積み重ねが、不安の軽減と生活の質向上につながっています。自分に合う方法を見つけて継続することがポイントです。

信頼性を高める引用・比較・体験データと解説 – 専門家知見・公的データ・体験談を交えて

医師・専門家による監修コメントと科学的根拠 – 理論的裏付けの明確提示

強いお腹鳴り傾向には生理的要因と生活習慣、消化器の状態などが複雑に関わっています。専門医によると、お腹の音は胃腸の蠕動運動やガス発生が主な理由とされています。特に空腹時や緊張による自律神経の乱れが影響するケースが多く、過敏性腸症候群(IBS)や消化器官の炎症も要因となります。科学的見解では、腸内細菌バランスが腹部の状態に大きく関与し、バランスが乱れることでガス生成が増加しやすくなるとされています。気になる場合は生活習慣の見直しや消化にやさしい食事の選択が推奨されています。

実際の口コミ・体験談・比較レビュー – 生の声・客観的比較による説得力

体験者の声から見える「お腹鳴りやすい人」と「鳴らない人」の差に注目します。例えば、

-

空腹時や授業中の静けさで音が目立ち恥ずかしい

-

友人との食事中に限って鳴りやすい

-

ストレスが強い日や緊張の場面で起きやすい

逆に鳴りにくい人は規則正しい食生活やリラックス法、朝食の摂取などの工夫を挙げています。比較すると、腸の動きやストレスに強いかどうか、炭酸飲料や食物繊維の摂取量、運動頻度などの「違い」が体験談から明らかです。

下記テーブルは実際の体験で気づかれた主な特徴の比較です。

| 区分 | よく鳴る人の特徴 | 鳴りにくい人の特徴 |

|---|---|---|

| 食事のタイミング | 朝食抜きが多い、早食い | 規則正しい食事、空腹を避ける |

| ストレス対処 | 緊張しやすくストレスを溜める | リラックス法を持ち気分転換が得意 |

| 運動習慣 | 運動不足が多い | 適度な運動を習慣化 |

| 食事内容 | 炭酸・脂っこいものや生野菜を好む | 消化に良いバランス献立 |

| 腸内環境 | 便秘が多い、下痢傾向 | 快便、調子の良い腸内環境 |

医療機関・公的機関のデータに基づく安心できる基礎知識 – 信頼できる一次情報の活用

医療機関や公的データによると、お腹の音の多くは生理的現象であり心配が不要な場合が多いです。しかし、強い腹痛や持続的な下痢、急激な体重減少が伴う場合は大腸がんや炎症性疾患などの可能性があるため注意が必要です。消化器内科など専門医の最新ガイドラインでは、「異常を感じた際は医師の診断を受けること」が推奨されています。また、腸の健康を守るにはバランスの取れた食事、十分な水分補給、適度な運動を日常的に心掛けることが効果的とされます。

セルフチェックや不調が続く場合の正しい対処についても、日本消化器学会や厚生労働省の情報を参考にし、無理な我慢をせず専門機関への相談を勧めています。腸の健康と日常生活の質を保つことが、お腹鳴りやすい体質の予防と改善につながります。