「耳つぼを押すと、なぜこんなに痛いの?」と驚いたことはありませんか。実は耳の表面には【110以上】のつぼが集まり、それぞれ身体のさまざまな部位とつながっています。日本成人男女の約76%が「耳つぼの刺激時に何らかの痛みや違和感を感じた経験がある」との調査もあり、多くの人が同じ悩みを抱えています。

特に、耳の「肩こり帯」や「神門」などは痛みを感じやすいポイントですが、その痛みは筋肉の緊張や血行不良、自律神経の乱れなどと密接に関係しています。「痛み=危険」という心配を抱えたままだと、せっかくのケアも続きませんよね。

ですがご安心ください。医学的見地や臨床データに基づき、痛みの原因や安全な対処法は明らかになっています。この後の記事を読めば、耳つぼが痛い理由や「左右だけ痛い」場合の体調サイン、さらに安全なセルフケア方法や最新の低刺激アイテムの選び方まで、悩みを解決できる知識が手に入ります。

「もう不安に振り回されない、本当に効果が実感できる耳つぼケア」を、一緒に始めてみませんか?

耳つぼが痛いところとは何か?基礎知識と痛みのメカニズム

耳つぼは、耳の表面に点在する多くの反射区が全身の健康と密接に関係していることから注目されています。特に痛みを感じる部分は、身体の不調やストレス、疲労などを反映していることが多いのが特徴です。耳つぼマッサージや耳つぼシールを活用する際に痛みが出ることがありますが、これは耳周辺の神経が非常に敏感なためです。正しい知識を持つことで、セルフケアや日常生活に安全に取り入れることができます。

耳つぼの位置とその重要性|耳が全身の縮図である理由

耳には「全身の縮図」とも言えるほど多くの反射区が存在し、内臓や筋肉に対応したつぼが集中しています。代表的な耳つぼとして神門(しんもん)、肺点、胃点、耳たぶなどがあります。

| 耳つぼ名 | 主な効果 | 位置の目安 |

|---|---|---|

| 神門 | ストレス緩和・自律神経調整 | 上耳甲介の角部分 |

| 胃点 | 消化不良・食欲調整 | 耳の中央やや前寄り |

| 肺点 | 呼吸器ケア・アレルギー対策 | 耳の中央付近 |

| 耳たぶ | 顔や目の疲れ | 下部の丸い部分 |

痛むつぼがどの反射区かを知ることで、自身の体調変化との関連を感じ取りやすくなります。

なぜ耳つぼで痛みを感じるのか?|刺激の生理学的メカニズム

耳つぼで痛みを感じる主な理由は、耳には多くの神経が集まっており、刺激に対して敏感だからです。特に迷走神経や三叉神経が関与しており、つぼを押すことで神経伝達が活発になり、痛覚が発生します。また疲れやストレスで身体のある部分が不調をきたしていると、対応する耳つぼに痛みや違和感が出やすくなります。耳つぼマッサージをやりすぎた場合、炎症や腫れを感じたり、逆に効き目を得にくくなることもあるため注意が必要です。

痛みの感じ方は人それぞれですが、「ジンジン」「ゴリゴリ」などの違和感があれば、身体が何らかのサインを発している証拠です。強く押しすぎず、適切な圧で短時間行うのがポイントです。

左右・片方だけ痛む耳つぼの原因と体調の関係

左右どちらかだけが痛む場合、その背景には身体のバランスの乱れや一時的なストレス、生活習慣の違いが考えられます。たとえば、左側だけ痛い時は自律神経のアンバランスや内臓の疲れ、右側だけの場合は筋肉の緊張やホルモンバランスの変化といった要因が影響していることがあります。

| 痛む場所 | 考えられる原因例 |

|---|---|

| 左耳のみ | 自律神経の乱れ、循環器の不調、慢性疲労 |

| 右耳のみ | 筋肉のコリ、骨格バランスの崩れ、ストレス |

また、耳つぼシールやジュエリーを使用した時だけ痛いと感じる場合は、貼付位置や刺激の強さを見直すことが大切です。痛みが数日続いたり、赤みや腫れが見られる場合は専門家への相談を推奨します。

耳つぼが痛いところの主な原因と過剰刺激リスク – 安全な耳つぼケアのための注意点

痛みが示す体調不良や疾患の可能性

人によって耳つぼを押したときに痛みを感じる場所や強さはさまざまです。特定の耳つぼに痛みが現れる場合、体の不調やストレス、自律神経の乱れなどが隠れていることもあります。特に神門や肺点などの反射区での痛みは、疲労や睡眠不足、ストレス過多と関係するケースが多くみられます。また左右どちらか片方だけ痛い場合は、体調のバランス崩れや血行不良、筋肉の緊張状態なども疑われます。

下記のテーブルは主な痛みのある耳つぼ部位と関連しやすい体調の傾向です。

| 耳つぼ名 | 主な位置 | 考えられる関連症状 |

|---|---|---|

| 神門 | 耳上部 | ストレス・不眠・情緒不安定 |

| 胃点 | 耳中央 | 消化不良・胃もたれ・食欲不振 |

| 肺点 | 耳中央下 | 喉の不調・アレルギー・呼吸器症状 |

| 自律神経 | 耳中央 | 冷え・のぼせ・自律神経失調 |

| 耳たぶ | 耳下部 | 美容・血流、ホルモンバランス |

具体的な痛みの場所別原因解説

- 耳の上部(神門周辺)が痛い場合:心身の緊張やストレス状態が影響しやすく、神経過敏や睡眠不足で強く反応することがあります。

- 耳たぶ周辺に痛みがある場合:血行不良やホルモンバランスの乱れ、慢性疲労が関連することがあります。

- 耳の中央から下部(胃点や肺点付近)が痛みやすいとき:胃腸症状や呼吸器症状のサインである場合も珍しくありません。

耳マッサージのやりすぎによる症状とトラブル

耳マッサージや耳つぼジュエリー・シールの活用は健康管理やリラックス効果が得られる一方、やりすぎるとさまざまなトラブルが生じます。強く押し続けたり、長時間刺激し続けると、耳周辺に痛みや赤み、熱っぽさが生じることがあります。刺激が過剰となると、ゴリゴリとした音や違和感、リンパの腫れや一時的な難聴を招くこともあるため注意が必要です。

やりすぎによる主なトラブル

- 耳が熱くなる・ヒリヒリする

- 耳の周りでゴリゴリ音がする

- 難聴や一時的な聞こえの悪化

- 皮膚の炎症やかぶれが起こる

- シールやジュエリー着脱時の痛み

体調や耳の状態をよく観察し、強い痛みや異常な症状が続くときは専門の医療機関やサロンでの相談をおすすめします。

熱感、ゴリゴリ音、難聴のリスク解説

耳の周りのリンパや血流が活性化されることで、一時的な熱感や膨張感を感じることがあります。マッサージやシール刺激をやりすぎると、軟骨部分が過敏になりゴリゴリとした音を感じやすくなります。万が一、痛みと同時に聴力への悪影響(難聴、耳鳴りなど)が現れた場合、速やかに刺激を中止してください。安全なケアのためには、刺激の強さや頻度を守ることが大切です。

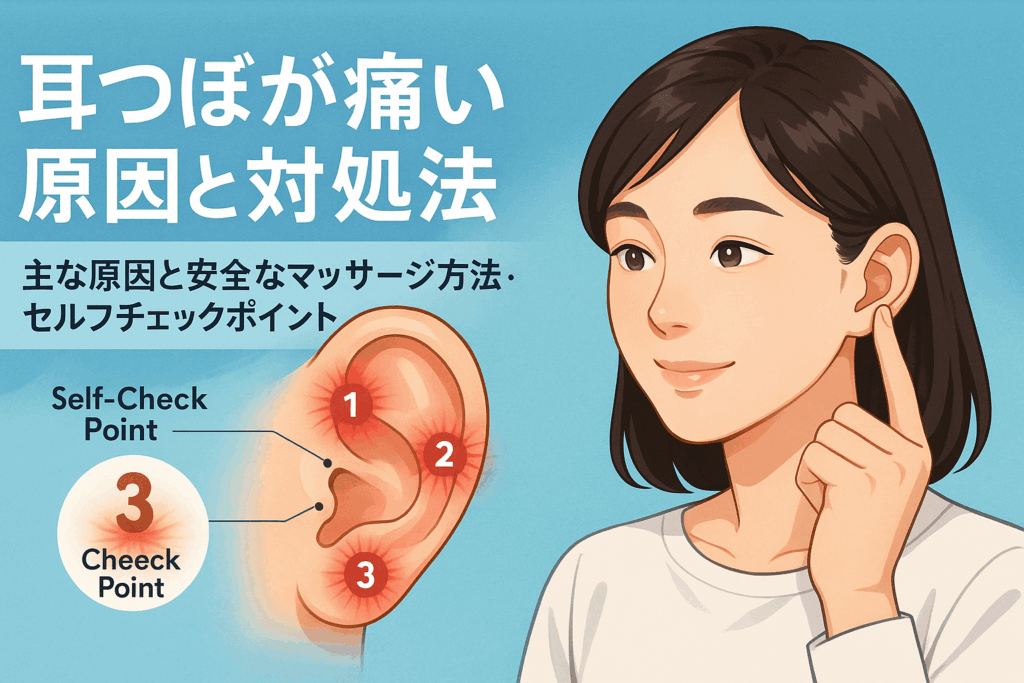

痛みを感じた時のセルフチェックと適切な対応方法

耳つぼやマッサージを行い、痛みや違和感がある場合はセルフチェックが重要です。常習的な強い痛みや腫れ、発熱を感じる場合は無理に続けず、速やかにケアを中断しましょう。痛みの場所や左右の違い、頻度や程度を記録しておくと体調管理にも役立ちます。

セルフチェックポイント

- どの場所に痛みがあるか確認する

- 左右どちらに現れているかをチェック

- 痛みの強さ・頻度を数字やメモで残す

- 赤み、腫れ、熱感があるか観察

- 早く収まらない場合には医療機関へ相談

下記の場合は注意が必要です。

| 症状 | 対応策 |

|---|---|

| 痛みが1日以上続く | 刺激を中止・医療機関へ |

| 発熱や腫れを伴う | 耳つぼ施術中止・受診 |

| ジュエリーやシールで皮膚トラブル | 取り外し・皮膚科相談 |

正しい刺激方法や適切な休息を守り、安全で快適な耳つぼケアを心がけましょう。

痛い耳つぼとその効果|痛みと効能の両立を科学的に理解する

主要な耳つぼと身体機能の関連

耳つぼは、全身の健康状態と密接に関わる反射区が集まっている部位です。なかでも神門は自律神経のバランスを整え、ストレス緩和や不眠対策に役立つと科学的にも注目されています。肩こり帯や胃のツボも多くの人が気になるポイント。これらの部位を適切に刺激することで、慢性的な肩こりや胃の不調が和らぐケースがあります。以下のテーブルは、代表的な耳つぼと期待される効果をまとめています。

| 耳つぼ名 | 主な効果 | 位置の目安 |

|---|---|---|

| 神門 | リラックス・自律神経調整 | 耳の上部中央付近 |

| 肩こり帯 | 肩こり・首の疲労緩和 | 耳の上部外縁 |

| 胃 | 胃腸の働きサポート | 耳たぶの中央 |

| 輪 | ホルモンバランス調整 | 耳たぶ下部 |

リストで主なメリットを整理します。

- 神門は不眠やストレス状態の緩和に有効

- 肩こりや目の疲れにも耳つぼ刺激が期待できる

- 各耳つぼごとに身体の反応が異なる

痛みを感じやすい耳つぼポイントの詳細解説

耳つぼを触ると、特定のポイントで痛みやゴリゴリした感触があることがあります。これは刺激する部位が血行不良や筋肉の緊張、自律神経の乱れなど体調変化を示している可能性があるためです。特に神門や肩こり帯、耳たぶ中央は過敏に反応しやすい傾向があります。耳を折りたたむと痛かったり、耳の周りがゴリゴリする場合も、身体の一部がコリ固まっている可能性があります。

| 痛みを感じやすい場所 | 体の不調との関係 | よくある感触や症状 |

|---|---|---|

| 神門周辺 | ストレス・睡眠障害 | チクッとした痛み |

| 耳の外周 | 血行不良・コリ | ゴリゴリ、圧痛 |

| 耳たぶ | 消化器の疲れ | 軽い痛み・むくみ |

- 耳の左右どちらかだけ痛む場合は、体の片側の不調が影響していることもある

- 日常的なマッサージや耳つぼシールも、刺激が強すぎると痛みにつながるため注意が必要

ダイエットや健康維持に有効な耳つぼと痛みの考慮点

ダイエットや健康維持を目的に耳つぼシールやジュエリーを活用する方は多いですが、貼る場所や刺激方法によっては痛みを感じることがあります。特に刺激が強すぎる、長時間貼り続ける、自分に合わない位置にシールを貼ると痛みが出やすいです。効果を感じるためには、正しい位置を押さえることと、無理のない圧でセルフケアを行うことが重要です。以下のポイントを心がけると、ダイエット目的でも安全に耳つぼを活用できます。

- 耳つぼの正しい位置は図解でチェックし、自己流で貼るのを控える

- シールやジュエリーで痛みが出た場合はすぐに外す

- マッサージのやりすぎや力の入れすぎに注意すること

- 痛みを感じない範囲で継続することで、健康維持や自律神経の安定につながる

耳つぼへのセルフマッサージやアイテム使用時は、身体の変化に敏感に反応しながら、安全なケアを意識しましょう。

安全に痛みを軽減する耳つぼケア実践法 – 痛いところを避けつつ効果を得る技術

痛みを抑える耳マッサージの力加減と頻度

耳マッサージで痛みを感じる場合、多くは強い刺激ややりすぎが原因です。特に耳の周辺や軟骨には神経が多く、十分な注意が必要です。優しい力加減で短時間を心掛けることが大切です。おすすめの方法は、指先で円を描くようにやさしくマッサージし、1回あたり3分以内、1日に2~3回が目安です。痛みが強いときは無理に続けるのではなく、数日間休むことも大切です。

多くの方が疑問に思う「左右で痛みに違いがある」というケースは、身体のバランスや体調に関係がある場合があります。片方だけ痛い、左だけ痛い、右だけ痛い状態は、疲労や自律神経の乱れと関係していることがあります。以下に、耳の部位ごとの特徴をまとめました。

| 耳の部位 | 痛みを感じやすい理由 | 期待できる効果 |

|---|---|---|

| 耳たぶ | 緊張や疲労が現れやすい | リラックス、安眠 |

| 耳の輪郭(軟骨) | 血行不良や自律神経の乱れ | 自律神経の整調 |

| 耳の中央 | ストレスや内臓の不調 | 内臓機能のサポート |

耳つぼシール・ジュエリーの正しい使い方と痛みの対処法

耳つぼシールやジュエリーは、適切な使い方と貼り方が重要です。刺激を与える位置を正しく選び、貼り付ける前に必ず耳を清潔にしておくことがポイントです。貼る位置によって効果や痛みの感じやすさが異なります。以下のテーブルでポイントを整理しました。

| シール・ジュエリーのポイント | 注意点 |

|---|---|

| 貼る位置 | 図解を参照し、神門など主要なつぼを狙う |

| 力加減 | 強く押しすぎず、シールを軽く貼る |

| 使用時間 | 1日8時間以内、違和感があればすぐに外す |

| 交換頻度 | 2~3日に1回、刺激が強いと感じたら休憩を入れる |

| 痛みの原因 | 過剰な刺激、肌トラブル、不適切な貼る位置 |

痛みを感じた場合はすぐにはがし、使用を中止しましょう。皮膚が弱い場合やアレルギー体質の方は、チタンやセラミックなど刺激の少ない素材を選ぶのがおすすめです。

セルフケア初心者でもできる痛くない耳つぼ刺激法

耳つぼを安全にセルフケアするには、力加減と場所の見極めが最重要ポイントです。最初は鏡を使い、図解で耳つぼの位置を確認しましょう。ポイントは「痛気持ちいい」と感じる強さに留め、指先でピンポイントにやさしく押すことです。内側から外側に向かって耳全体を包み込むように揉むことで、血行促進やリラックス効果も高まります。

適切な刺激法のポイントは以下の通りです。

- 初めての方は1日1回、1~2分程度を目安に刺激する

- 痛みや赤みなど異常を感じた場合はすぐに中断する

- 耳の固さや柔らかさの違いに注意し、無理に力を入れない

- 基本の場所(神門や耳たぶ)は優しく押す

セルフマッサージによる耳のゴリゴリや違和感を感じた場合、血行不良やリンパの滞りが背景になっていることが多いので、まずはやさしい刺激から始めるのが安心です。専門家に相談することで、より安心してケアを続けられます。

よくあるトラブルと痛みのパターン別対応策 – 耳つぼケアで起こる問題点の解決

耳つぼを貼ってはいけない場所や皮膚トラブル

耳つぼケアを行う際、貼ってはいけない場所や皮膚トラブルに注意が必要です。傷や化膿、アトピーなど皮膚の状態が悪い部位には絶対に耳つぼシールやジュエリーは使用しないでください。炎症や副作用を招く恐れがあるため、安全を最優先にしましょう。特に、耳たぶの裂傷やピアス穴付近は細菌が繁殖しやすく、感染や痛みの原因となります。

テーブルで注意点をまとめると以下のようになります。

| NGな場所 | リスク |

|---|---|

| 傷・化膿・かさぶた | 炎症や化膿悪化、痛み、細菌感染 |

| ピアスホール周辺 | 血行障害や刺激過多、痛みが増す |

| 強いかゆみや赤みのある部位 | アレルギーや皮膚炎悪化の可能性 |

| 極端に冷たく固い耳 | 血行不良による回復遅延、痛みの長期化 |

使用前には皮膚状態を確認し、異常があれば施術を控えましょう。

副作用や炎症リスクについて

耳つぼ刺激は基本的に安全性が高いですが、過度な圧力や長時間貼付けによる副作用には注意が必要です。まれに赤み、かゆみ、発疹、ジンジンする違和感が起きることもあり、これらは体質やアレルギー反応によるものです。特にチタンや金属ジュエリーは、接触皮膚炎を起こす例も報告されています。

リストでポイントを整理します。

- 強い痛み・熱感があればすぐに剥がして休憩

- 長時間の貼付けや強い圧迫は避ける

- 粘着剤の成分に注意し、かゆみや赤みが出やすい方はパッチテスト推奨

- 異常が続く場合は医療機関を受診

痛みや不快感の原因別対処法

耳つぼマッサージやシール使用後に痛みや不快感を感じる場合、その主な原因として「刺激の強さ」「体調不良」「血行不良」などが挙げられます。適切な対処で痛みを軽減し、継続的ケアを安心して行いましょう。

テーブルで主な原因・対処法を整理します。

| 痛みの原因 | 主な対処法 |

|---|---|

| 過剰な刺激 | 刺激の圧を弱めて短時間の施術 |

| 体調不良・睡眠不足 | 休息を確保し体調回復後にケア |

| 血行不良 | 事前に耳を温めて血流を促進 |

| シールやジュエリーの違和感 | 素材を見直す・肌に優しいタイプへ |

ジンジンする痛みや圧迫感の緩和法

シールやジュエリーを貼るとき「ジンジン」「圧迫感」などを感じやすく、特に神門や肺のツボでは敏感な体質の方が反応しがちです。熱すぎる場合やジンジンが長引く場合は施術を中止し、耳全体を清潔に保ちましょう。簡単なセルフケア例を紹介します。

- シールやジュエリーを優しく外す

- 強い刺激は控え、間隔を空けて施術

- 適度な冷却や耳の周りをマッサージし血行改善

- 痛みが引かない場合は専門機関に相談

耳の硬さや体質差による痛みの違いとケア方法

耳つぼの痛みは人によって耳そのものの硬さや体質差が大きく影響します。固い耳は血行が悪く、刺激時に痛みやすい傾向があります。一方、柔らかい耳は施術がしやすいですが、力加減に注意が必要です。

耳の特徴ごとの対処法を比較します。

| 耳のタイプ | 特徴 | ケアのコツ |

|---|---|---|

| 固い耳 | 冷えやすい、痛みが長引きやすい | 温めてから軽い刺激 |

| 柔らかい耳 | 刺激を感じにくいが過度な圧はNG | 弱めの圧で短時間ケア |

耳が固い人・柔らかい人の対処法

- 固い耳の方は、事前に蒸しタオル等で温め、血流促進後にやさしくマッサージ

- 刺激は徐々に強くせず、痛みを感じたら無理に続けず中止

- 柔らかい耳の方は刺激を感じにくいため、力まかせにマッサージしない

- 体質に合わせて頻度や時間を調整することが大事

耳つぼケアは、自分の耳の状態や毎日の体調を観察しながら、安全に進めることが重要です。

現代科学と臨床研究から見る耳つぼの痛みと効果 – 最新のエビデンスを交えた解説

耳つぼ刺激による神経・免疫系への影響

耳つぼへの刺激は自律神経や免疫系に多様な影響を与えることが、多くの臨床研究で明らかにされています。特に、耳の周辺に豊富に分布する神経が迷走神経と深く関わり、身体全体のストレス緩和や血行促進、さらには睡眠の質向上に寄与することがわかっています。耳つぼマッサージや耳つぼシール、ジュエリーの使用によって「痛み」を感じる場合、その部分が身体の不調や緊張状態を反映していることが多いのも特徴です。

耳つぼが痛いと感じる主な原因を以下にまとめます。

| 主な痛みの原因 | 説明 |

|---|---|

| 身体の不調反映 | 疲労やストレス、自律神経の乱れが神経を過敏にし痛みが現れる |

| 過剰な刺激・やりすぎ | 強い圧や長時間の刺激で炎症や違和感が発生 |

| 耳つぼシール・ジュエリー | 装着による局所的な圧迫や炎症 |

| 左右差 | 体調や状態により片方だけ痛みが現れる場合もある |

慢性的な痛みや違和感には十分な注意が必要であり、正しい位置や方法を知ることが重要です。

迷走神経の刺激と微小炎症抑制の研究紹介

現代の研究では、耳つぼへの適切な刺激が迷走神経を活性化し、心身のバランスを整えるメカニズムが解明されつつあります。迷走神経は内臓の機能調整、心拍数、血圧と密接に関連しており、特に「神門(しんもん)」と呼ばれる耳の部位へのアプローチが注目されています。この部位への刺激は、不安やストレスを軽減し、血行を促進する作用があるとされています。

また、反復的な耳つぼマッサージが微小炎症の抑制や、過剰な神経興奮のバランス調整に寄与するという研究報告も増えています。耳つぼケアの際は、左右や部位ごとに痛みの有無を確認しながら、優しく行うことが推奨されます。

世界各国の耳つぼ療法の実践例と科学的評価

耳つぼ療法は世界各国で幅広く実践され、科学的な評価も進んでいます。下記のテーブルでは、主な国の取り組みと評価ポイントを比較します。

| 国・地域 | 実践状況 | 科学的評価のポイント |

|---|---|---|

| 日本 | 美容や健康維持、ダイエットに活用 | 自律神経バランスやリラックス効果に注目 |

| 中国 | 本格的な医療現場や伝統医学で利用 | 経絡・反射区と臓器の繋がりを重視 |

| 欧米諸国 | 禁煙やストレスケアに利用され効果を検証 | 臨床研究が増加し神経科学的根拠強まる |

それぞれが「耳のツボ 図解分かりやすい」資料の整備やセルフケア指導にも力を入れています。特に、日本では「耳つぼ 痛いところ」や「耳つぼ 痛い 原因」といった悩みに対し、専門家のサポート付きサービスの普及が進みつつあります。

各国の耳つぼ医療利用動向

近年は、「耳つぼシール 痛い 効いてる」「耳つぼ 左右 違い」「耳つぼ 右だけ痛い」など個人の感覚差が話題になり、インターネットやサロンでの相談、SNSでの口コミ情報が急増中です。また、「耳つぼ 片方だけ痛い」「耳マッサージ 痛い場所」といったキーワード検索も目立ち、多くの人がセルフチェックや日常ケアに耳つぼ療法を役立てています。

医療専門家の監修と臨床データの活用

耳つぼの痛みや効果に関する信憑性を高めるため、医療専門家の監修や臨床データの収集が進められています。信頼できる研究機関による臨床試験や、「耳つぼシール 効果 口コミ」など実際の体験談から得られた知見が、医療や福祉施設、美容サロンなど幅広い現場で活用されています。

多くの耳つぼサロンが公開している調査結果や、医師のコメントを下記に整理します。

| 担当分野 | コメント例 |

|---|---|

| 神経内科医 | 「耳つぼ刺激は自律神経調整をサポートし、不調のセルフケア手段となります」 |

| 鍼灸師・整体師 | 「特定の痛い場所は内臓や筋肉・全身のサイン。過度な刺激は控えましょう」 |

| 耳鼻科専門医 | 「耳の炎症や疾患の場合、セルフケアやシールの使用は医師と相談してください」 |

痛みや違和感が強い場合は自己判断せず、専門家の診断を受けることが推奨されます。セルフケアを実践し、異常を感じた際には早めに医療機関を受診してください。

耳つぼ関連商品の比較・レビュー – 痛みの少ないアイテム選びと最新トレンド

耳つぼシール・ジュエリー・マッサージ器具の特徴と使用感比較

耳つぼ関連商品は、日常的に取り入れやすいアイテムとして注目されています。特に「痛いところ」を避けたい方にとっては、使い心地や痛みの有無、効果の実感度が重要です。

下記の比較表では、人気が高い耳つぼシール・ジュエリー・マッサージ器具について、価格・効果・痛みの感じにくさを評価しています。

| 商品タイプ | 特徴 | 価格帯 | 効果実感 | 痛みの少なさ |

|---|---|---|---|---|

| 耳つぼシール | スポット貼付で手軽 | 低〜中 | 〇 | ◎ |

| 耳つぼジュエリー | おしゃれ+機能性 | 中〜高 | 〇〜◎ | 〇 |

| マッサージ器具 | 指圧や揉みほぐし用 | 低〜中 | ◎ | 〇 |

それぞれにメリットがありますが、耳つぼシールは特に痛みを感じにくいという声が多く、敏感な方にもおすすめされることが多いです。

安全に使える商品選びのポイント

耳つぼアイテムを選ぶ際には、安心して使える品質と自分に合った仕様であるかどうかが大切です。

安全に使うためのチェックポイントを紹介します。

- 医療用や肌に優しい素材が使われているか確認する

- 貼付部位や刺激強度の調整がしやすいタイプを選ぶ

- パッチテストなどでかぶれやアレルギー反応がないか事前に試す

- 使い方説明が充実している商品やサポート体制があるかを確認する

口コミや専門家のレビューも参考になります。サイトや店頭で第三者による使用感情報を調べておくと、後悔しない選択が可能です。

正しい使い方・メンテナンス方法

効果をしっかり実感しつつ、痛みやトラブルを避けるためには正しい使い方が不可欠です。

耳つぼアイテムを使う際のポイントをまとめます。

- 貼付や装着時は肌を清潔に保つ

- 痛いと感じる部位は無理に刺激しない

- 貼る時間や装着時間を守る(8時間以内が目安の商品が多い)

- マッサージ器具の場合、優しく圧をかけることを意識する

- 使用後は丁寧に拭き取りや洗浄を行い、毎回清潔を保つ

これらのステップを守ることで、耳つぼの本来の効果を最大限に引き出しつつ、痛みのリスクを下げることができます。

口コミ・レビューから見える良品の条件

実際に多くのユーザーが満足している商品には共通点があります。

- 肌トラブルが少ない

- 痛みが出にくい工夫がされている

- 耳つぼの位置図解や説明が分かりやすい

- 効果に関するポジティブな声が多い

迷ったときは信頼できるレビューや口コミ情報をチェックし、品質・安全・使いやすさのバランスが取れた商品を選びましょう。

効果を最大限に引き出す活用法

日常生活で無理なく続けることが、耳つぼアイテムの効果を感じるポイントです。

- 朝晩のリラックスタイムに使用する

- ストレスや疲れを感じやすい時期は、自律神経や肩こりに良い耳つぼを意識する

- 肌や体調の変化に注意し、違和感があれば休止する

- 効果を感じたい場合は、同じ位置の左右差にも注意を払いながら、適度に刺激する

日々のこまめなケアと、正しい方法の継続が耳つぼの痛いところを避けながら効果を最大限に高めるコツです。

実体験と成功例から学ぶ耳つぼケアの痛みと効果 – 年齢・性別別の事例紹介

女性・男性・高齢者の痛みとケア効果の違い

耳つぼケアの感じ方や効果は、年齢や性別により異なります。例えば、女性はストレスやホルモンバランスの変化による自律神経の乱れを感じやすく、耳つぼ神門への刺激で「リラックス効果」や「睡眠の質向上」を実感するケースが多数です。一方、男性は肩こりや疲労改善を目指す方が多く、耳たぶ周辺や首筋付近のツボを押した際の「ゴリゴリ」とした違和感を感じる場合があります。高齢者では耳の皮膚が薄く、痛みを感じやすい反面、体調改善や血流促進の効果を実感する方が目立ちます。下表は年代・性別ごとの感じやすい痛みの場所や効果の違いを示したものです。

| 属性 | 痛みを感じやすい場所 | 主な実感効果 |

|---|---|---|

| 女性 | 神門、耳の輪、小腸のツボ | リラックス、むくみ軽減 |

| 男性 | 耳たぶ、首筋寄りのツボ | 肩こり・疲労の緩和 |

| 高齢者 | 反射区全般、耳の外郭・軟骨 | 血行促進、睡眠の質向上 |

ペルソナ別の具体的経験談

実際の経験談を交えると、働く女性Aさんは長時間のパソコン作業で肩こりに悩み、耳つぼシールを耳の輪に貼ることで想像以上に肩周辺が軽くなり、夜の寝つきも改善したと話しています。一方、70代男性Bさんは耳周りをセルフマッサージすると「右耳だけ痛い」と感じましたが、心身のリフレッシュ感と共に、高血圧が安定したことを実感したといいます。高齢女性Cさんは耳マッサージの際、「両耳の一部だけが痛い」と感じましたが、毎日の続けるうちに不眠が緩和されたとの声も。自身に合った刺激ポイントを知ることが痛みとうまく付き合うコツです。

痛みがあっても続けられた理由と改善のポイント

耳つぼケアを継続できた理由として多いのは、「痛みを強く感じる部位を避け、少しずつ圧力を調整した」「継続することで耳のゴリゴリ感が減っていった」といった工夫です。痛みを感じた場合は、無理に押すのではなく、優しくマッサージし時間を短くすることがポイント。また、耳つぼシールやジュエリーを利用する場合も、長時間の装着や貼る位置に配慮し、自分の身体と相談しながら調整していくことで、痛みを避けつつケア効果を得られることが多いです。

体験者の声と専門家のアドバイス

- 「最初は耳つぼが固く、痛みがあったが、指でマッサージして柔らかくすると痛みが和らいだ」

- 「専門のサロンで正しい位置を教えてもらうと、痛みを感じにくくなった」

専門家からは、「耳つぼの痛みは身体からのサインなので、過度な刺激は避け、体調や気分によってケア方法を調整することが大切」とされています。

ケーススタディによる耳つぼケア成功の秘訣

実践例から学ぶ成功ポイントは、部位ごとの痛みや違和感を見極めて無理なく続けることです。例えば、耳の神門周辺は自律神経調整の要所ですが、痛みが強いときは場所をずらしたり、耳たぶのみ優しく刺激したりすることで、不快感を回避できます。セルフケアでは朝晩の短時間ケアや、耳つぼシールの利用で負担を減らすテクニックを活用するのがおすすめです。

痛み緩和と効果実感のバランス

- 痛みが強い部位は避ける

- 習慣化することで耳の硬さが緩和され、効果を実感しやすくなる

- 気になる場合は、専門家やサロンでアドバイスをもらう

耳つぼケアは、自分の体調や感じ方に合わせて無理をせず進めることが、痛みの緩和と効果の実感を両立させる近道です。