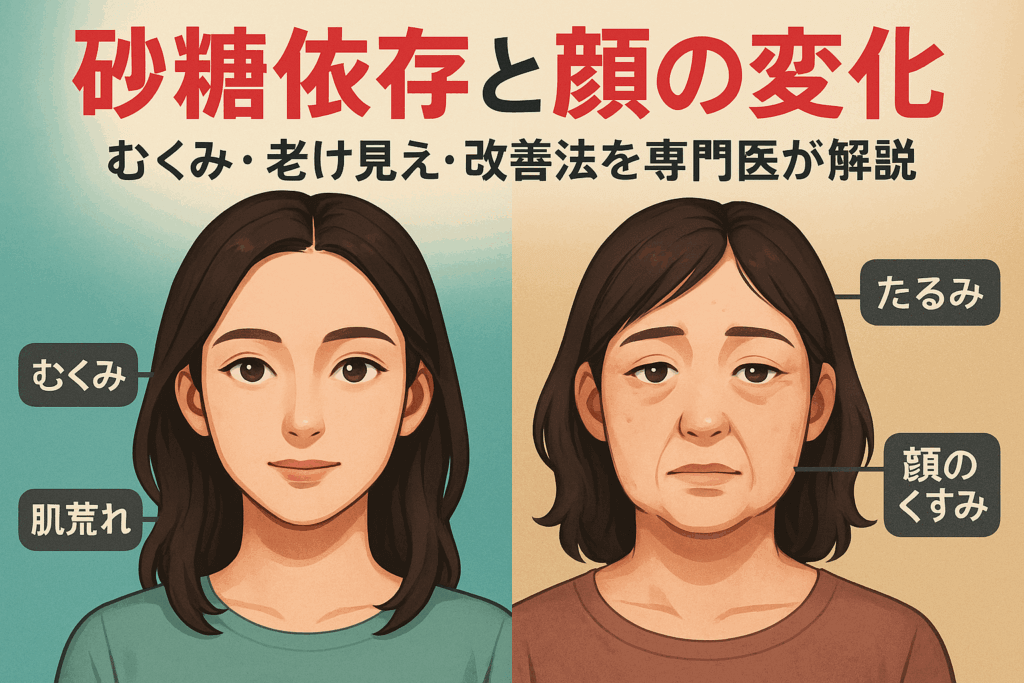

「最近、顔がむくみやすくなった」「肌が荒れてメイクのノリが悪い」と悩んでいませんか?実は、日常的に摂取する砂糖が、顔つきの変化に深く関わっていることが最新の研究で明らかになっています。

厚生労働省の報告によれば、日本人の約【70%】が1日の砂糖摂取量を過剰に上回っており、特に過剰な糖分はコラーゲンの劣化や慢性炎症を引き起こす原因となります。その結果、顔のたるみや肌の老化が加速し、「5歳以上も老けて見られる」ケースが複数確認されています。

さらに、砂糖依存症は脳の報酬系を刺激しやすく、「やめたくてもやめられない」悪循環に陥りやすい特徴があります。顔だけでなく健康全体にも大きなリスクを及ぼすことが数字で裏付けられているのです。

今の生活を続けるか、それとも“顔つき”を変える第一歩を踏み出すかは、あなた次第です。

本記事では、砂糖依存症が顔に及ぼす具体的な影響から、今日から始められる効果的な改善策、そして最新研究まで網羅的に解説します。読み進めることで、きっと「自分にもできる変化のヒント」が見つかります。

- 砂糖依存症が顔つきに与える影響とは何か|現代社会で増加する砂糖依存症が顔つきと関係する理由

- 砂糖依存症の診断基準とセルフチェック方法 – 砂糖依存症チェックリスト・行動特徴・関連症状

- 砂糖依存症が引き起こす血糖値乱高下と脳の報酬系反応 – ドーパミン放出の仕組みと中毒性メカニズム

- 砂糖依存症が顔つきに与える具体的影響 – むくみ、たるみ、肌荒れ、老け見えの科学的根拠を詳細に解説

- 砂糖依存症から断ち切ることで顔つきに現れる科学的効果と改善過程 – 実体験や臨床データに基づき期間ごとの変化を解説

- 砂糖依存症の自己診断と専門医療の活用方法

- 砂糖依存症を克服するための心理的・行動的アプローチ – 自己管理テクニックと環境調整のコツ

- 砂糖依存症がもたらす健康と顔つき双方の美容リスクを包括的に解説

- 砂糖依存症対策に役立つ最新情報と研究動向 – 腸内細菌の役割や新たな治療法を専門的に解説

- 専門家監修の情報・データソースと実践者体験を融合した砂糖依存症が顔つきに与える影響の信頼性向上

砂糖依存症が顔つきに与える影響とは何か|現代社会で増加する砂糖依存症が顔つきと関係する理由

砂糖依存症は現代社会で急増しており、その特徴の一つが顔つきへの影響です。過度な砂糖摂取は血糖値の急上昇と下降を繰り返し、体内に炎症を引き起こします。これがむくみや肌のトラブルを招き、顔全体がぼんやりと膨張した印象になったり、たるみが目立ったりすることがあります。

下記に砂糖依存症の主な顔つきの変化を表にまとめました。

| 変化の特徴 | 原因となるメカニズム |

|---|---|

| むくみ | 血糖コントロール悪化による水分滞留 |

| 肌荒れ・炎症 | 炎症反応やホルモンバランスの乱れ |

| 老け顔・たるみ | コラーゲン劣化、肌の糖化 |

| 顔色の悪化 | 血流の低下、慢性的な炎症状態 |

砂糖断ちによって顔が変わるという事例も多く、実際に「肌のハリ」「顔のシャープさ」「たるみの改善」などを実感する人が増えています。

砂糖依存症の診断基準とセルフチェック方法 – 砂糖依存症チェックリスト・行動特徴・関連症状

砂糖依存症かどうかを自分で確認するために、以下のチェックリストを活用してください。

-

甘いものを食べていないとイライラや落ち込みを感じる

-

一度お菓子を食べ始めると止まらない

-

食後や仕事終わりに毎日必ず砂糖やお菓子を摂る

-

糖分の摂取を減らそうと意識しても失敗が続く

-

気付くとスイーツや加工食品を頻繁に買っている

3つ以上該当する場合は砂糖依存症の可能性が高いとされています。これらはお菓子依存症や糖質依存症チェックシートとも重なる部分があります。

お菓子依存症チェックとの違いと重複する点を明確化 – 類似症状の区別

砂糖依存症とお菓子依存症は類似していますが、異なる側面も存在します。

| 比較項目 | 砂糖依存症 | お菓子依存症 |

|---|---|---|

| 主な対象 | 砂糖全般(飲料や調味料含む) | 主に市販や手作りのお菓子 |

| 行動例 | 砂糖入り飲料の常飲、ジャム等 | チョコやクッキーをやめられない |

| 重複ポイント | 血糖値の乱高下、過剰摂取 | 甘味依存の心理変化 |

両者は血糖コントロールや脳内の報酬系への影響という点で共通しますが、砂糖依存症はより広範囲な食品が対象となりやすいのが特長です。

砂糖依存症が引き起こす血糖値乱高下と脳の報酬系反応 – ドーパミン放出の仕組みと中毒性メカニズム

砂糖を摂取すると血糖が急激に上昇し、その後急降下します。この急変による不快感を和らげるため、再び砂糖を求めやすくなります。さらに、砂糖は脳内でドーパミンという快楽ホルモンを大量に放出させます。これが脳の報酬系を刺激し、繰り返し摂取する強いクセ=中毒性を生み出します。

過剰なドーパミン刺激により、「もっと食べたい」「止められない」といった行動特性が現れやすくなり、自分の意思でコントロールが困難になるのが特徴的です。

脳神経科学の視点からみる砂糖依存症の心理的影響 – 行動への影響

砂糖摂取による報酬系の活性化は、ストレス時や気分転換時に甘いものへ強く依存しやすくなる原因です。次のポイントが重要です。

-

強いストレスや孤独感を感じた際に衝動的に甘いものを手にする

-

食べた後に罪悪感や後悔を感じる悪循環

-

砂糖により一時的な幸福感は得られるが、本当の問題解決には至らず繰り返す

これらの行動は自己コントロールが難しくなる要因となり、顔つきや健康に大きな影響を与えます。砂糖断ちにより精神的バランスが取れ、顔つきも含む全身の健康状態が改善していくケースが増えています。

砂糖依存症が顔つきに与える具体的影響 – むくみ、たるみ、肌荒れ、老け見えの科学的根拠を詳細に解説

砂糖の過剰摂取は顔の見た目にさまざまな変化をもたらします。顔のむくみ、たるみ、肌荒れ、老け見えは、近年多くの専門家や医師によって注意喚起されており、実際に「砂糖断ち」や「砂糖依存症 克服」で検索する方も増えています。糖分が持つ血糖値の急上昇作用や慢性的な高血糖は、身体の内部だけでなく、顔のつややかさや若々しさにも大きな影響を与えることがわかっています。一度、日常的に摂取している砂糖の量や種類を見直すことが美しい顔つきへの第一歩です。

糖化現象と肌の老化メカニズム – コラーゲンの劣化とシワ形成の関連性

糖質を過剰に摂取すると、体内で「糖化」と呼ばれる現象が起こりやすくなります。糖化とは、体内のタンパク質と余分な糖が結合し、最終的にAGEs(終末糖化産物)という老化物質を作り出す反応です。特に肌のコラーゲンに糖が結びつくと、弾力が落ちてシワやたるみが発生しやすくなります。以下のような影響が報告されています。

-

肌のハリ・弾力が低下しやすい

-

シワ、たるみ、くすみが増える

-

顔の印象が老けて見える原因となる

コラーゲンの劣化によって肌の若々しさが失われるため、日常的な糖質管理が重要です。

肌の糖化を加速させる砂糖の種類と摂取量の影響 – 過剰摂取によるリスク

単純な白砂糖や異性化糖など精製された糖質は、吸収が早く血糖値を急激に上昇させます。これが繰り返されることで糖化現象が起きやすくなります。推奨される1日の砂糖摂取量(WHO推奨)は25g以下とされていますが、現代の食生活では、意識しないと簡単にこれを超えてしまうことが多いです。気をつけたい砂糖の種類と特徴は以下のとおりです。

| 砂糖の種類 | 糖化リスク | 主な含有食品例 |

|---|---|---|

| 白砂糖 | 高い | お菓子、清涼飲料水 |

| 異性化糖(ブドウ糖果糖液糖) | 非常に高い | 加工食品、ジュース類 |

| はちみつ | 中程度 | 純粋はちみつ |

このように、種類によってもリスクは異なります。摂取量と同時に質にも注意することが肌老化対策につながります。

砂糖依存症による慢性炎症がもたらす顔の変化 – 皮膚炎症やニキビの発症メカニズム

砂糖を多く摂取するとインスリンの過剰分泌を招き、これが慢性的な炎症状態を作り出します。慢性炎症は皮膚バリアの低下や新陳代謝の乱れを引き起こし、ニキビや吹き出物が増えやすい状況をつくります。さらに肌の赤み・むくみ・乾燥などの肌トラブルも発生しやすくなります。慢性的な砂糖依存の場合、皮膚の修復が追いつかず以下のような症状が顕著です。

-

ニキビ・赤みが繰り返し現れる

-

顔のむくみが取れにくい

-

皮脂分泌のアンバランスによる肌荒れ

このように、皮膚病変や炎症が顔全体の印象を大きく変えてしまう要因になります。

砂糖依存症を見分ける顔のサイン一覧 – 顔むくみ・目元の疲労感・肌質変化など具象的表現を伝える

砂糖依存症の兆候は顔に現れやすいと言われています。セルフチェックの参考として、よくある特徴を以下にまとめます。

-

目の下のクマや腫れが目立つ

-

顔全体がむくみやすい

-

頬の赤みや肌荒れが慢性的

-

毛穴の目立ち、皮脂の増加

-

ハリや弾力の低下によるたるみ

特に「顔がぼんやりする」「目元が重く感じる」といった違和感は早期対策のサインです。これらが複数当てはまる場合は、一度生活習慣を見直し、砂糖断ちを意識することが効果的です。

砂糖依存症から断ち切ることで顔つきに現れる科学的効果と改善過程 – 実体験や臨床データに基づき期間ごとの変化を解説

砂糖依存症を断ち切ると、顔や全身にさまざまな良い変化が現れます。実際に砂糖断ちを体験した方や臨床のデータでは、以下のような期間ごとの改善が観察されています。

| 期間 | 主な変化例 |

|---|---|

| 開始1週間以内 | むくみ軽減、肌荒れの改善傾向 |

| 開始2週間〜1ヶ月 | 顔色が明るくなり、クマ・くすみの減少 |

| 1〜3ヶ月 | フェイスラインがはっきりし、たるみの予防 |

| 3ヶ月〜 | 肌の弾力回復・シワや老け見えの減少 |

特に、砂糖の過剰摂取による「糖化」は、コラーゲンの劣化や肌トラブルの原因です。糖質摂取量をコントロールすると、こうしたダメージが緩和し、見た目が若返る傾向が強くなります。セルフチェックリストや、砂糖依存症診断クイズなどを活用して、自分の習慣を見直してみましょう。

断糖開始後の身体と顔の好転反応 – 目が大きくなる・白髪改善などの美容効果も含む

砂糖を断つとすぐにダイエット効果を期待する方も多いですが、実際に現れる効果としてはむくみの軽減や炎症の抑制が早く現れます。顔つきがすっきりし、目の周りのむくみが取れることで「目が大きく見える」ようになる方もいます。

特に美容面では、肌質の改善・ツヤ感アップ・白髪の予防効果が報告されています。これは血糖値の安定や、肌の炎症リスクの軽減が大きく関係しています。体験者の声でも「顔が明るくなった」「疲れ顔が改善された」などの変化が多くあります。むし歯や肌荒れの予防効果も期待できるので、悩んでいる方には大きなメリットといえるでしょう。

砂糖断ち時の一時的反応と注意点 – 初期症状の対応

断糖初期には一時的な「好転反応」として、だるさや頭痛、イライラ、強い甘いもの欲求が現れることがあります。これらは体内で血糖調節が正常化し始めているサインですが、無理のない範囲で徐々に砂糖摂取量を減らすことが大切です。

主な注意点リスト

-

甘いお菓子や清涼飲料水は急にはやめず、徐々に減量する

-

不足を補うため、水分やビタミン・ミネラルをしっかり摂取

-

ストレスを感じたときの代替行動を用意する(散歩・読書など)

断糖期間中の一時的なツライ症状は数日から1週間ほどで落ち着くケースが多いです。

砂糖断ちで改善する肌質・顔のたるみ – ビフォーアフターを用いた具体例の紹介

砂糖断ちの実践で、顔のむくみが改善されフェイスラインがシャープになる効果を実感しやすいです。肌のターンオーバーが正常化し、肌荒れ・ニキビ・くすみの軽減も確認されています。

ビフォーアフターの代表的な変化

- フェイスラインがくっきりし、顔色が明るくなる

- 肌の弾力やハリが出て小じわ・たるみが目立たなくなる

- 白髪割合や抜け毛トラブルの改善例も

特に糖質依存症の改善は、肌の糖化反応のリスク低減や毛細血管の状態改善と直結します。顔つきが全体的に若々しくなる、という声も多数です。

砂糖断ちに最適な食べて良いもの・代替食品の紹介 – グルテンフリー・低糖質食品の活用術

砂糖断ちを無理なく進めるには、満足感のある代替食品の活用がポイントです。以下のような食材は、無理なく継続しやすくおすすめです。

| 食材カテゴリー | 具体例 | 説明 |

|---|---|---|

| ナッツ全般 | アーモンド・くるみ | 良質な脂質・腹持ち◎ |

| 果物(低糖) | ベリー類・キウイ | ビタミン・ミネラルが豊富 |

| 低糖質食品 | プロテインバー・豆腐 | 糖質制限でも満足できる |

| はちみつ少量 | 純粋はちみつ | こくのある自然な甘み |

| グルテンフリー | 米粉パン・そば | 血糖の上昇をゆるやかに保つ |

リスト活用のおすすめポイント

-

食物繊維が多い食品で腹持ちアップ

-

水分を意識的に多めに取る

-

忙しい日でもコンビニで低糖質スナックやナッツを選ぶ

甘みが恋しくなった時は、はちみつ・フルーツの自然な糖質を上手に取り入れましょう。無理なく続くことが砂糖断ち成功の鍵です。

砂糖依存症の自己診断と専門医療の活用方法

砂糖依存症は自分では気付きにくいですが、顔つきや体調の変化をセルフチェックすることが重要です。強い甘いものへの欲求や、砂糖断ちを試みた際のイライラ・集中力低下が続いた場合は注意信号です。市販の診断チェックリストやネットの簡易診断も役立ちますが、信頼できる医療機関の情報をもとに判断しましょう。特に顔のむくみ、肌荒れ、たるみなどの変化を感じた方は、専門家のサポートを活用することで、適切な改善方法につなげることができます。

砂糖依存症診断チェックリスト応用と具体的行動指針 – 日常で役立つセルフモニタリング

砂糖依存症の可能性があるかどうかは、下記のチェックリストでセルフチェックできます。

| チェック項目 | 内容 |

|---|---|

| 甘いものをやめられない | 1日に2回以上、お菓子や砂糖入り飲料を摂取する |

| 食後や家事の合間に無性に甘い物が欲しくなる | 食事を抜くと極度にイライラしたり手が震える |

| 砂糖断ちすると気分が不安定になる | 顔のむくみ、肌荒れが気になる |

| 健康診断で血糖値の指摘を受けた | 自覚があってもつい砂糖を摂取してしまう |

強く該当する項目が多い場合は生活習慣の見直しが必要です。日常的なセルフモニタリングとして、食事内容の記録や「今日はお菓子を控える」などの目標設定を習慣にしましょう。小さな変化を意識し続けることが克服への第一歩です。

砂糖依存症の治療科と受診のタイミング – 精神科・内科など受診科目の案内

砂糖依存症が疑われる場合、どこの診療科に相談するべきかは症状によります。基本的には内科や心療内科・精神科が一般的な相談先です。身体症状(肌荒れ、むくみ、疲労感など)が強い場合は内科、精神的な依存やコントロール困難を感じる場合は心療内科や精神科が適しています。

初診時は下記のポイントをメモして持参するとスムーズです。

-

甘いものの摂取頻度や量

-

禁断症状(イライラ、不眠、気分の落ち込みなど)

-

顔や体の変化(むくみ、肌荒れ、体重増加など)

早めの相談が改善につながります。特に自分の意志だけでのコントロールが難しい、日常生活に支障が出ている場合は医療機関の利用を積極的に検討しましょう。

漢方やサプリメントなど代替療法の有効性と活用ポイント – 科学的知見との比較

砂糖依存対策として、漢方薬やサプリメントを利用する選択肢もあります。代表的な漢方薬では「防風通聖散」や「抑肝散」などが知られていますが、医師の診断のもと服用することが推奨されます。サプリメントについては、ビタミンB群や鉄分、食物繊維系の成分が注目されていますが、信頼性や効果には個人差があるため過信は禁物です。

| 方法 | 期待できる効果 | 注意点 |

|---|---|---|

| 漢方薬 | 食欲抑制、ホルモンバランス調整 | 医師の指導下で使用 |

| サプリ | 栄養補助・血糖バランス補正 | 過剰摂取に注意 |

科学的には、根本的な依存症治療は食生活改善やカウンセリングが中心です。代替療法を活用する際は、薬やサプリに頼りすぎず、生活全体のバランスを見直すことが重要となります。

砂糖依存症を克服するための心理的・行動的アプローチ – 自己管理テクニックと環境調整のコツ

行動変容を促すメンタルメカニズム – ドーパミン調整と習慣形成の科学

砂糖依存症は、脳内で分泌されるドーパミンという神経伝達物質が大きく関与しています。砂糖を摂取すると一時的にドーパミンが増加し、快感や満足感を感じやすくなりますが、この状態が繰り返されることで依存状態を招きやすくなります。行動をコントロールするためには、まず「食べたくなる衝動」を認識し、その直後に別の行動を挟むことが有効です。

-

衝動が起きたら短い散歩やストレッチを行う

-

水やノンカフェインのハーブティーを選ぶ

-

間食の時間帯やパターンを書き出し見直す

習慣を変えるためには、繰り返しの「小さな成功体験」を重ねることがポイントです。セルフチェックリストを使い、どの状況や感情で砂糖を求めやすいか可視化しましょう。

| セルフチェック項目 | はい | いいえ |

|---|---|---|

| 甘い物がやめられない | ||

| イライラするとお菓子を食べる | ||

| 食後に必ずデザートを欲する |

生活環境の見直しと家族・職場での支援方法 – 持続可能な砂糖断ちのための環境整備

砂糖断ちを成功させるには、生活環境の見直しが重要です。まず、自宅や職場に砂糖入りのお菓子や甘い飲み物を常備しないことを徹底しましょう。家族での協力や職場での理解も不可欠です。

-

買い物リストを作り、砂糖の多い食品を排除

-

冷蔵庫や戸棚に、ナッツ・果物・ヨーグルトなど代替食品をストック

-

家族と一緒に砂糖断ちの目標を共有し記録をつける

また、外食時や会食時の工夫も大切です。メニューの事前チェックや砂糖の少ないドリンクを選ぶなど、日常生活の中でできる工夫を積み重ねることが継続のコツとなります。

砂糖依存症から脱却した体験談と成功事例 – モチベーション維持と失敗時の再挑戦方法

砂糖依存症から脱却した人たちは、それぞれ工夫したポイントや継続のコツを見つけています。例えば、始めは「砂糖断ちを2週間だけ続けてみる」という短期目標を設定し、顔つきや体調の変化を日記に記したケースが多く見られます。特に「肌のハリがよくなった」「むくみが減った」「仕事中の眠気が軽減した」といった効果を実感することで、モチベーションが大きく向上したという声は多いです。

-

顔や体のビフォーアフター写真を記録する

-

砂糖断ちでつらくなった時は、一時的な失敗ととらえ、再スタートを切る

-

家族やSNSで進捗を共有する

モチベーションが下がる時期や、失敗してしまうことがあっても、自分を責めず「再挑戦できる環境をつくる」ことが続ける秘訣です。小さな成功体験を積み重ねながら、生活習慣をアップデートしていきましょう。

砂糖依存症がもたらす健康と顔つき双方の美容リスクを包括的に解説

砂糖依存症は、健康面だけでなく顔つきや見た目にもさまざまな悪影響を与えることが分かっています。肥満や糖尿病といった慢性疾患の根本原因になりやすいだけでなく、肌荒れやむくみ、たるみといった美容面の変化も無視できません。さらに、精神的ストレスやイライラ、不眠といった心の不調も併発しやすくなります。特に「砂糖断ち」を実践することで、顔色が明るくなった、目が大きく見える、肌質が改善したと実感する人は多いです。日常的に「お菓子依存症」「糖質依存症」と感じる方も、顔つきにまで表れる症状に気づくことが、意識の切り替えや生活改善の一歩となります。

砂糖依存症と慢性疾患の関係 – 最新研究による肥満・生活習慣病リスクの解説

砂糖の過剰摂取は、体内の血糖値を頻繁に急上昇させるため、インスリン分泌の乱れや耐糖能異常が起こりやすくなります。これらは肥満、2型糖尿病、高血圧、脂質異常症など、さまざまな生活習慣病のリスクを高める要因です。また、砂糖依存症は依存そのものが「中毒性」を持つことが最新の研究で示され、毎日の習慣が無意識のうちに病気のリスクを押し上げています。慢性的な高血糖状態は体全体の炎症反応を悪化させ、免疫力低下や内臓脂肪の蓄積も促進します。下記は砂糖摂取と慢性疾患の関係です。

| リスク | 影響例 |

|---|---|

| 肥満 | 内臓脂肪の増加、基礎代謝の低下 |

| 糖尿病 | 血糖コントロール悪化、インスリン分泌障害 |

| 高血圧 | ナトリウムの再吸収促進、血管の硬化 |

| 脂質異常症 | 中性脂肪・悪玉コレステロールの増加 |

砂糖依存症による美容面のトラブル – アトピー・ニキビ・老化加速を防ぐ科学的対処法

砂糖依存症は肌にも顕著な影響をもたらします。過剰な糖分は体内で「糖化反応」を強め、コラーゲンやエラスチンが劣化してしまいます。そのため、たるみやしわ、くすみ、ニキビなどの肌トラブルが発生します。特に顔はむくみや炎症が現れやすく、砂糖断ちで肌が明るくなり若返りを感じる人も多いです。肌トラブルの予防策には以下が推奨されます。

-

食事全体の砂糖量を把握し、白砂糖や菓子類の摂取を減らす

-

食物繊維豊富な野菜や全粒穀物、はちみつなどを活用する

-

保湿重視のスキンケアと、睡眠・運動の見直し

このような対策を意識的に取り入れることで、砂糖断ち後の肌のたるみや白髪化防止、肌質の劇的変化が期待できます。セルフチェックリストも役立てて、習慣改善への取り組みを始めましょう。

公的データを活用した砂糖依存症の現状把握 – 国内外の摂取動向と規制事例

世界的に砂糖の過剰摂取が健康問題となり、各国で対策が進んでいます。日本国内でも平均砂糖摂取量は依然高く、特に子どもや若年層での「お菓子依存症」傾向が問題視されています。公的機関の統計や国際的な規制には次のような動向があります。

| 地域 | 規制内容・現状例 |

|---|---|

| 日本 | 糖類・甘味料摂取量目安策定、学校給食で砂糖制限 |

| イギリス | ソフトドリンク課税、食品パッケージに栄養表示義務 |

| アメリカ | 砂糖添加飲料規制、ガイドラインによる減量推進 |

こうした動きからも、砂糖依存症対策は個人のセルフチェックと生活習慣改善だけでなく、社会全体で取り組むべき課題となっています。日々の砂糖摂取を意識することが、健康的で美しい顔つきへの第一歩です。

砂糖依存症対策に役立つ最新情報と研究動向 – 腸内細菌の役割や新たな治療法を専門的に解説

腸内細菌が砂糖依存症と肥満に果たす役割 – ストレプトコッカス属菌の機能と応用可能性

砂糖依存症と肥満の関係を考える上で、腸内細菌の存在は見逃せません。特にストレプトコッカス属菌は、糖分の過剰摂取によって増加する傾向が観察されています。この菌は砂糖を代謝しやすい性質を持ち、増殖が進むことでさらに甘い物への欲求が高まる悪循環が生まれることが明らかになっています。

腸内フローラのバランスが崩れると、血糖の急上昇やインスリン抵抗性が起こりやすくなり、肥満や皮膚の炎症・むくみ・顔つきの変化にも繋がりやすくなります。ストレプトコッカス属菌を抑制することで、砂糖依存症そのものを緩和する可能性が示唆されています。

| 腸内細菌の特徴 | 砂糖の影響 | 顔つきへの主な影響例 |

|---|---|---|

| ストレプトコッカス属菌 | 増殖 | むくみ、くすみ、肌荒れ |

| バクテロイデス属 | 減少 | 透明感低下 |

このような細菌叢のコントロールは、砂糖断ちや健康的な顔つきへの改善にも役立ちます。

新規代謝性疾患治療への応用と今後の展望 – 食物繊維様物質EPSの発見と臨床研究

最近の研究では、腸内細菌が産生する食物繊維様物質「EPS(エクソポリサッカライド)」が注目を集めています。EPSは血糖の急激な上昇を穏やかにし、砂糖依存症をはじめとする代謝異常の改善に寄与するとされます。これにより、体内の炎症を抑え、顔つきや肌のハリ、むくみの改善効果が期待できます。

EPSを増やすには、発酵食品や食物繊維が豊富な食事が推奨されます。具体的には以下のような食品です。

-

発酵食品(ヨーグルト、納豆、キムチなど)

-

野菜類(ブロッコリー、ごぼう、にんじんなど)

-

全粒穀物(玄米、大麦など)

これらの食材をバランスよく摂ることで、腸内環境の正常化と砂糖依存症からの脱却に近づけます。

未来の砂糖依存症対策技術 – 医療・栄養学の最先端情報と期待されるアプローチ

現代では、AIやデジタルヘルスを活用した砂糖依存症対策も進化しています。スマートフォンのセルフチェックアプリや、個別の食事指導プログラムが登場し、砂糖依存症チェックリストや診断に基づくパーソナルなアドバイスが得られるようになりました。

さらに、予防医療分野では最新の漢方やサプリメント開発も進行しています。下記のようなサービスや技術が注目されています。

| 対応技術 | 期待できる効果 |

|---|---|

| セルフ診断アプリ | 早期発見・生活習慣の見直し |

| AI食事ナビゲーション | 摂取量の最適化アドバイス |

| 漢方・サプリメント | むし歯・炎症・むくみ対策 |

これらの情報やツールを上手に活用しながら、腸内細菌や食生活も意識することで、砂糖依存症による顔つきや健康リスクを低減できると考えられます。

専門家監修の情報・データソースと実践者体験を融合した砂糖依存症が顔つきに与える影響の信頼性向上

砂糖依存症による顔つきの変化は、美容や健康に直結する重要な問題です。最近では、専門家による医学的見解と実際に砂糖断ちを実践した人々の体験談が広く紹介されています。特に、国内外で発表されている糖質摂取と肌状態、顔の印象に関する調査データや、公的機関による研究結果が信頼性を裏付けています。

砂糖を多く摂取すると、血糖値の急上昇をくり返し、慢性的な炎症や老化現象を招きやすくなります。そのため、肌のむくみやたるみ、くすみといった顔の変化が現れると言われています。これに加え、糖質依存を克服した人の中には「肌の調子が良くなった」「むくみが取れて目が大きく見えるようになった」といった声もあります。ここから、専門的データと実録体験を融合した情報の重要性が高まっています。

実体験に基づく砂糖依存症克服の経過報告 – ビフォーアフター写真・口コミの活用

砂糖断ちを実践した人々のビフォーアフターは、多くのメディアやSNSでシェアされ、高い信頼と共感を集めています。顔のたるみやむくみが次第に改善していったという実践例は、特に関心を集めるポイントです。

以下のような体験談が目立ちます。

-

【断糖前後】むくみが取れ、顔の輪郭がすっきりした

-

肌のキメや透明感が変化し、「若返ったと言われた」

-

目が大きくなったように感じる、顔色が明るく見える

-

吹き出物や炎症が減り、皮膚状態が安定した

このような体験は、客観的なビフォーアフター写真や第三者の口コミとあわせて紹介されるため、信憑性が高いと言えます。特に口コミでは「砂糖断ち1週間でむくみが減った」「1ヶ月で肌がふっくらした」など期間別の変化も細かく共有されています。

国内外公的機関・学術論文データの引用 – 根拠を明示した解説で読者の理解促進

国内外の公的医療機関や学術論文では、砂糖や高糖質な食事が炎症反応を引き起こし、結果として肌や顔の変化につながることが明らかになっています。糖質の過剰摂取は、体内で「糖化」という現象を引き起こし、皮膚の老化やコラーゲンの減少を招きやすくなります。

信頼性の高い情報源例

| 機関名 | 主な内容 |

|---|---|

| 世界保健機関 | 糖質摂取過多と生活習慣病・老化リスク |

| 厚生労働省 | 食生活指針による糖類制限の重要性 |

| 皮膚科学会誌 | 糖化と肌老化、たるみとの関連性 |

これらの情報をもとに、砂糖依存症によって生じる顔のむくみ、たるみ、しわ、肌荒れといった多様な症状の関連性を正確に説明することができます。専門用語の解説も交えながら、ユーザーが納得しやすい内容を重視しています。

よくある質問を記事内に自然に散りばめたQ&Aスタイルによる疑問解消

砂糖依存症と顔つきの関係について、以下のような質問がよく寄せられています。

Q1. 砂糖依存症だと顔にどんなサインが現れますか?

むくみ・肌のたるみ・くすみ・ニキビなどの症状が目立ちやすくなります。

Q2. 砂糖を断つと顔つきは本当に変わるのでしょうか?

多くの人が肌の水分量安定・ハリ感・輪郭のすっきり化を実感しています。ビフォーアフターで目の大きさや顔の印象に変化を感じる例が多数報告されています。

Q3. 砂糖依存を克服するにはどうしたら良いですか?

セルフチェックリストを活用し、自分の摂取状況を把握したうえで、日々の食習慣見直しや、どうしても改善が難しい場合は医療機関の指導を受けることも重要です。

セルフチェックや症状の気づきには、一覧リストを使用するのがおすすめです。

-

甘いお菓子や飲料が習慣化している

-

食後に必ずデザートを欲する

-

我慢するとイライラや不安感が出る

-

顔のむくみや肌荒れが慢性的になっている

自分の状況を定期的にチェックすることで、これ以上顔つきへの悪影響を進行させず、早期対応を図ることができます。